发表时间:2025-08-17 04:00:01

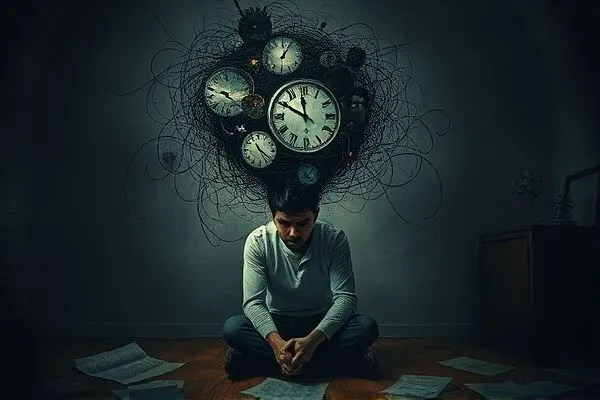

焦虑胡思乱想:从心理机制到应对策略

“焦虑胡思乱想”是现代人普遍经历的一种心理现象。许多人在面对压力、困境或不确定性时,容易进入一种无休止的思维循环,常常在脑海中反复想着未来的种种可能性,甚至一些负面的假设。这种“胡思乱想”不仅耗费情绪能量,还可能加重焦虑感,甚至影响日常生活与人际关系。了解其成因,并学会有效应对,能帮助我们更好地管理焦虑情绪,提升心理健康。

焦虑的根源常常是对未知或潜在威胁的反应。当我们感受到威胁时,大脑会启动“战斗或逃跑”机制,释放压力荷尔蒙,如肾上腺素与皮质醇。身体进入“紧张”状态时,思维也会变得高度警觉,集中在可能的危险和结果上。胡思乱想本质上是这种生理反应的一种延续——身体和大脑在不断探测潜在的威胁。

焦虑往往伴随着认知偏差,也就是我们对现实的解读受到主观情绪的影响。例如,过度放大问题的严重性、过度关注负面的结果或习惯性地想象最坏的情景。焦虑症患者常常表现出“灾难化思维”,即他们倾向于预见到最糟糕的结局,而忽视了其他可能的、更为理性的解决方案。

胡思乱想还可能源于过度的控制欲望。当一个人认为自己能够控制未来的所有变数时,就会不断地思考、推演未来的种种情况,希望找到最完美的解决方案。生活中的不确定性远远超出了我们的掌控范围,这种无休止的思考只会加剧焦虑情绪。

持续的胡思乱想消耗大量的心理能量,导致个体出现精神疲惫、注意力无法集中等问题。人们常常因为过度思考某个问题而无法从工作或学习中全身心地投入,影响日常生活的效率与质量。

长时间的焦虑胡思乱想可能导致情绪的逐渐低落,产生自我怀疑与无力感。个体可能开始觉得自己无法应对生活中的挑战,甚至会产生自我贬低的情绪,认为自己无法解决眼前的问题。

胡思乱想常常使得焦虑情绪愈发严重。由于大脑不断地重复处理负面信息,焦虑感可能愈加深重,形成恶性循环。每一次的胡思乱想都会加剧大脑的压力反应,进一步削弱个体的应对能力。

面对焦虑和胡思乱想,第一步是学会认识并接受自己的情绪。情绪本身并不需要被否定或压抑。焦虑是身体对威胁的自然反应,而胡思乱想则是对未来不确定性的心理体现。通过与自己的情绪和平共处,我们可以减少对情绪的抗拒,从而降低其带来的不适感。

当焦虑情绪占据大脑时,我们常常陷入长时间的思维循环。设定“担忧时间”可以有效减少胡思乱想。比如,规定每天某个固定时段用来集中思考焦虑问题,其他时间则尽量将注意力转移到日常活动中。这样做能够让我们更有控制感,同时避免过度担忧。

焦虑胡思乱想往往是一种“思维错乱”,我们无法完全区分现实与想象中的威胁。通过训练自己在每次胡思乱想时停下来,反思这些担忧是否真实、是否过于夸大其词,我们可以让思维变得更加理性。比如,通过“事实与推测”对比法,辨别我们在想象中的情境和现实生活中可能发生的情况。

正念冥想是一种有效的减轻焦虑与胡思乱想的技巧。通过专注于当下的呼吸或身体感受,我们可以帮助大脑放松,打破反复思维的恶性循环。正念冥想不仅能够减少胡思乱想,还能增强个体的情绪调节能力,使我们更加冷静地面对困境。

有时,焦虑胡思乱想源于未表达的情绪。通过与朋友、家人或专业心理咨询师的谈话,我们能够将内心的担忧倾诉出来,获得情感上的支持。情绪表达可以帮助我们更清晰地认识自己的困惑,并获得他人的理解与建议。

培养一些健康的应对机制,例如体育锻炼、兴趣爱好、与朋友社交等,可以帮助我们转移注意力,减少思维过度集中于焦虑源。锻炼尤其有效,它能通过释放内啡肽改善情绪,增强身体对压力的适应能力。

焦虑胡思乱想虽然是人类普遍存在的心理现象,但它并非不可控制。通过了解其心理机制,并采用积极有效的应对策略,我们能够减轻焦虑带来的负面影响,提升心理健康。每个人都可以通过实践这些技巧,逐步建立起面对不确定性和压力的内心平衡,过上更加从容的生活。