发表时间:2025-07-16 06:00:01

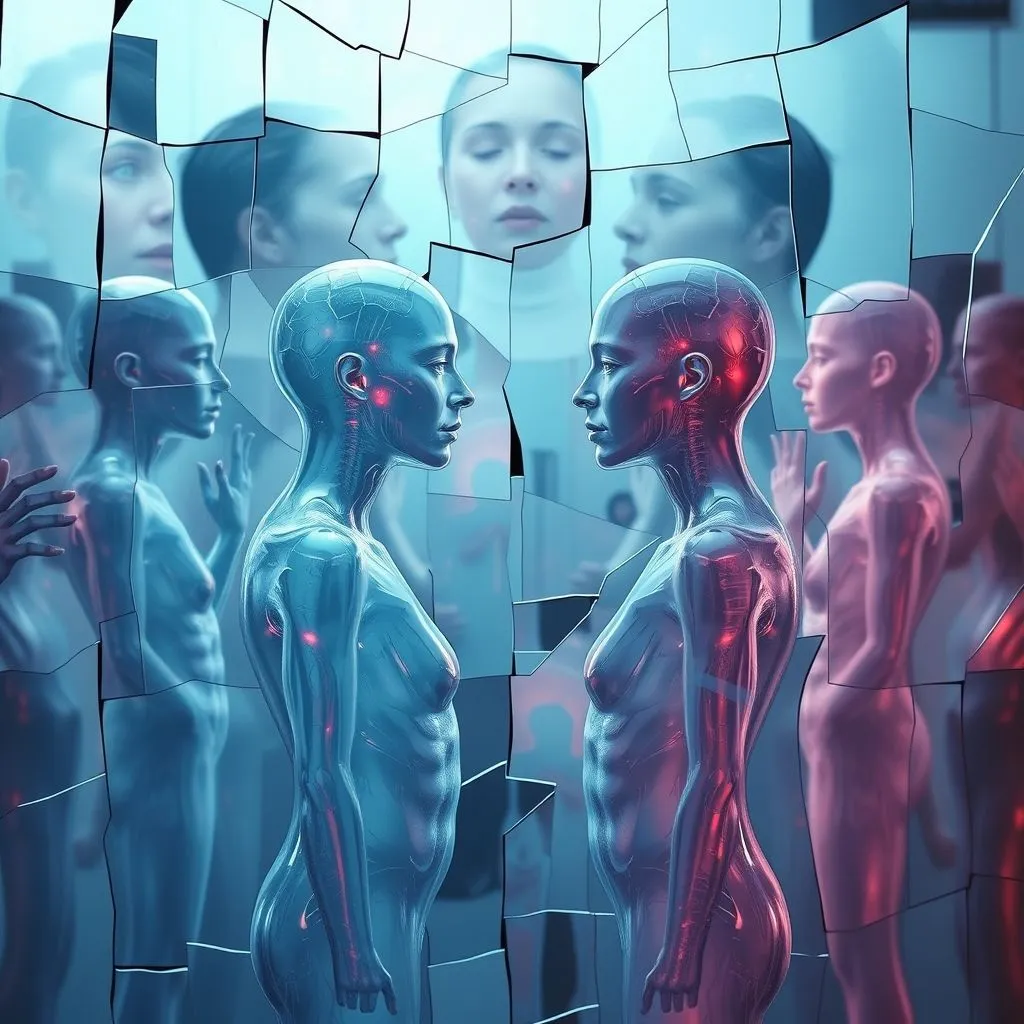

模仿心理:人类行为中的影像镜像

模仿心理是指个体在社会交往中,无意识地模仿他人行为、言语、姿态、情感等方面的心理现象。这种心理现象广泛存在于人类日常生活中,从儿童学习语言、社交技能,到成年人在工作和生活中对他人行为的复制,模仿无处不在。作为一种生物学和社会学上共同作用的复杂心理机制,模仿心理不仅有助于个体的社会适应,还反映了人类群体中共享的文化和行为模式。

模仿心理的生物学基础可以追溯到大脑的“镜像神经元系统”。镜像神经元是指在个体观察他人进行某一活动时,自己大脑中与该活动相关的神经元会被激活,这种神经活动使得个体能够“体验”他人的行为。这一发现最早由意大利科学家在20世纪90年代的研究中提出,揭示了大脑通过镜像神经元的活动,不仅能感知外界的行为,还能够产生类似的反应。

例如,当我们看到别人打篮球时,我们的大脑会自动“模仿”他人的动作,即使我们自己并没有实际进行这些动作。这种神经机制为模仿行为提供了生物学上的基础,也说明了模仿不仅仅是个体外在的行为复制,更是内在神经系统的反应。

模仿心理具有重要的社会功能,它不仅帮助个体适应社会环境,还是学习社会规范、文化传递的重要途径。具体来说,模仿在社会中的作用表现在以下几个方面:

学习与适应: 在人类发展的早期阶段,模仿是儿童学习语言、社会规范和行为习惯的基本途径。婴幼儿通过模仿父母或照顾者的言语和动作,逐渐掌握沟通技巧、社交规则和日常行为规范。青少年和成年人在面对新环境和挑战时,也常常通过模仿他人的行为来适应环境,如新入职员工通过模仿资深员工的工作方式来学习工作技能。

建立社会联系: 模仿行为能够促进个体与他人之间的情感连接和亲社会行为的形成。例如,研究表明,面对面交流中,人的面部表情、肢体语言和语气往往会不自觉地被对方模仿,这种同步行为能够增强人际关系的和谐感和信任感。人们常常通过无意识的模仿,建立社会认同感和亲密感。

文化传递: 模仿是文化传递的重要载体。人类的文化、艺术、技术等通过模仿不断得以传承与发展。无论是语言的学习、习惯的形成,还是宗教仪式、传统节日的庆祝方式,模仿都起到了承上启下、延续文化的重要作用。人类在不断模仿和创新中,推动了文化的变迁与社会的进步。

尽管模仿心理在大多数人群中是普遍存在的,但在不同个体之间,模仿的倾向和能力也有所不同。这些差异受多种因素的影响,包括个体的性格特点、社会经历、文化背景等。

个体差异: 有些人天生更容易受到他人行为的影响,具有较强的模仿倾向。而有些人则可能更加独立,倾向于保持自己独特的行为模式。这种差异可能与个体的神经系统、情感需求以及社会经验相关。

性格特征: 在心理学中,外向型的人通常更容易与他人建立联系,因此他们可能更频繁地模仿他人的行为和情感表达。相反,内向型的人则可能更倾向于独立思考和行为,模仿行为较少。个体的自尊水平、社交焦虑程度等也可能影响模仿行为的表现。

社会文化背景: 不同的文化和社会环境对模仿行为的影响也有所不同。在集体主义文化中,个体往往更注重与群体的一致性和和谐,因此模仿他人行为是社会交往中的常见现象。而在个人主义文化中,独立性和个体差异性被高度重视,个体可能更倾向于创新和独立于他人。

尽管模仿心理在许多情况下有其积极作用,但也存在一定的负面效应,尤其是在模仿行为过度或不加选择时,可能会导致个体陷入不健康的心理状态或行为模式。

盲目跟风: 在现代社会,尤其是在社交媒体盛行的背景下,个体可能会受到“群体压力”或“从众效应”的影响,盲目模仿他人的行为或观点。盲目跟风不仅会导致个体丧失独立思考的能力,还可能使人陷入消费主义、虚荣心等不健康的心理状态。

缺乏个性: 过度的模仿可能抑制个体独立思考与创造的能力。长时间依赖他人的行为模式,可能导致个体缺乏自我意识和自我认同感,形成“模仿依赖症”,从而影响个人的心理健康和成长。

心理压力: 在一些社交环境中,个体可能会通过模仿他人来获得他人的认同和接纳。长时间处于这种模仿的状态中,个体可能会产生焦虑、压力,甚至情感上的空虚,因为他们始终未能找到真正的自我。

模仿心理是人类社会行为中不可或缺的部分,它不仅促进了个体的社会化与文化传承,也帮助人们在复杂的社会环境中找到共鸣与认同。过度的模仿或盲目的跟随他人,可能导致个体丧失独立性,甚至对心理健康产生负面影响。因此,学会在模仿中保持自我意识、独立思考,才能使模仿行为更加健康、有效。