发表时间:2025-07-14 18:30:01

在写作中,心理描写是一种极其重要的表现手法,它不仅能增强作品的深度,还能使人物更加立体、真实,带给读者更多的共鸣和情感体验。心理描写的核心在于通过描绘人物的内心世界,揭示其思想、情感、动机以及心理活动的变化,从而更好地理解人物的行为和态度。

心理描写是指通过对人物内心的细腻刻画,展现人物的思想、情感、欲望、冲突、动机等心理活动。它不仅是人物塑造的重要手段,也是推动情节发展的动力之一。与外部动作、语言和环境描写不同,心理描写是通过人物的内心反应来展现其内在的世界,它更具隐性和复杂性,往往需要通过间接的方式呈现出来。通过心理描写,读者能够感受到人物的内心挣扎、矛盾以及情感的波动,从而产生更加深刻的认同与理解。

心理描写的重要性在于它帮助读者进入人物的内心世界,感知人物的真实感受。通过对心理的展现,作家能够使人物更加真实可信,避免人物的行为显得突兀或缺乏动机。心理描写也能够增加故事的层次感,使得作品的情感更加丰富、复杂。特别是在描写人物内心冲突和矛盾时,心理描写能够突出人物的复杂性,使人物不再是简单的“好”与“坏”的二分法,而是更接近真实生活中的多面性。

心理描写的表现方式多种多样,可以通过直接和间接两种方式来呈现人物的内心活动。

直接心理描写通常是通过人物的内心独白或直接的心理活动描述来展现其思想和情感。这种方式较为直白,通常能够清晰地展示人物的内心状态。例如,鲁迅在《呐喊》中通过直接的心理描写,展示了主人公内心的矛盾与痛苦。通过写出人物的内心独白,读者可以直接了解人物的心理活动,从而更深刻地理解其行为和态度。

间接心理描写则是通过人物的外部表现,如语言、行为、神态等,间接反映人物的内心世界。通过细致的外部描写,作者可以隐约透露人物的内心活动。这种方式通常更为含蓄,给读者留下了更多的想象空间。例如,曹雪芹在《红楼梦》中通过人物的言谈举止、眼神、神态等细节,展现了人物的情感波动和内心的矛盾。尽管这些外部表现看似简单,读者却能从中感受到人物丰富的内心世界。

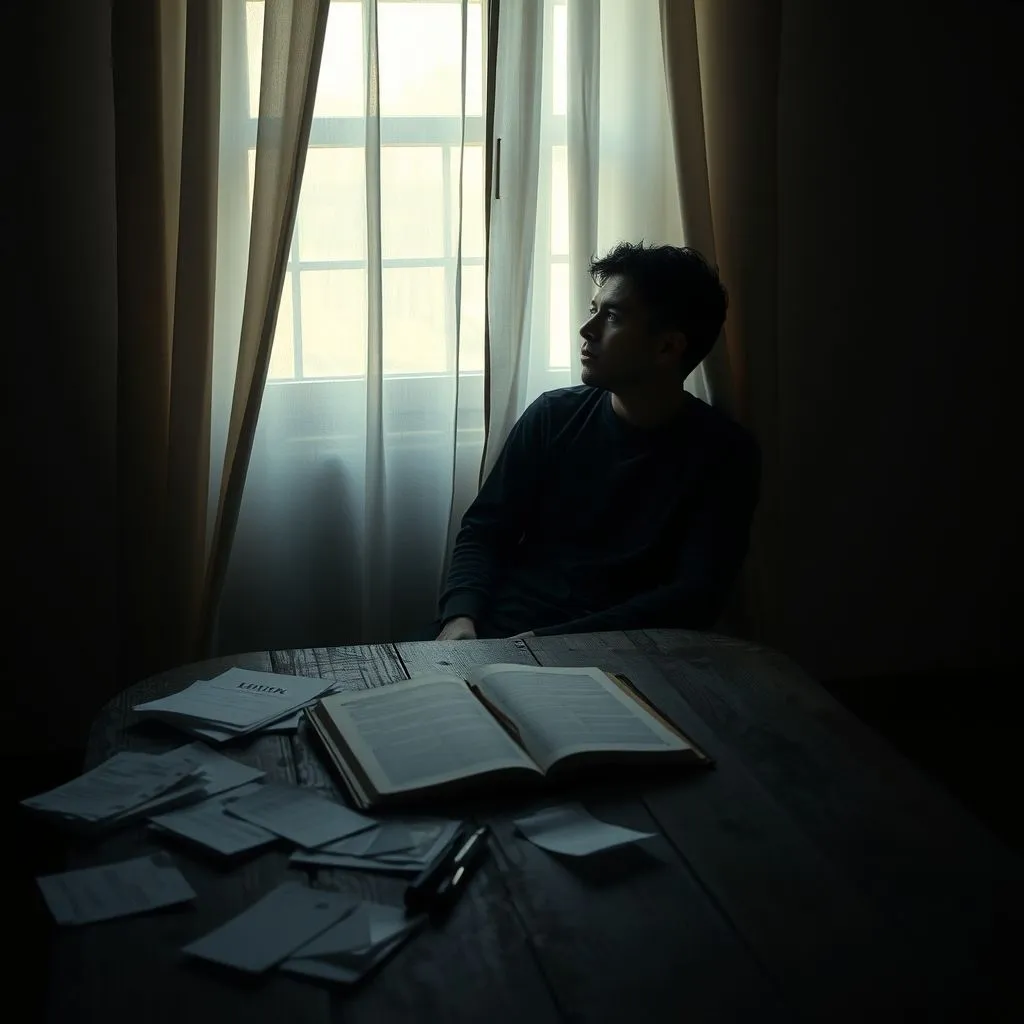

有时,作家还会将心理描写与环境描写相结合,借助环境来映射人物的心理状态。例如,当人物处于压抑的环境中时,周围的景象可能会表现出灰暗、沉闷的色调,从而映衬人物内心的孤独与困境。这样的描写不仅能够增加作品的表现力,还能强化人物与环境之间的互动关系。

心理描写虽然有着极大的表现潜力,但要想写得生动有力,却需要一定的技巧和经验。

心理描写需要关注人物心理的细节,这种细节不仅仅是外部表现的简单描写,而是要深入到人物内心的微小变化。心理活动往往是复杂而不易察觉的,因此,作家需要具备敏锐的观察力和细腻的描写能力。通过刻画人物在特定情境下的内心变化,可以更好地展示其复杂的情感和心理活动。例如,人物在面临决策时的犹豫不决、内心的挣扎和痛苦,往往能让读者感同身受。

心理描写的节奏控制十分重要。有时,心理描写需要在短时间内迅速揭示人物的情感波动,而有时则需要通过缓慢的节奏来展现人物内心的深度。例如,当人物经历剧烈的情感波动时,心理描写可以通过快速的节奏来呈现其内心的动荡;而在长时间的内心纠结或思考时,则可以采用缓慢的节奏,逐步展现人物心理的细腻变化。

心理描写的精准性要求与人物的性格相契合。每个人物都有其独特的心理特征和反应模式,作家必须通过心理描写准确地反映出人物的个性。例如,一个刚强、冷静的角色,其心理活动不会表现出过多的情绪化;而一个多愁善感的人物,则可能会有更多复杂的内心活动。在心理描写中,作家应避免刻画过于单一或矛盾的心理活动,而是要通过人物性格的维度,使心理活动呈现出更自然、更真实的一面。

不同的情境下,人物的心理活动可以表现出多种不同的面貌。在紧张的情境下,人物的心理活动可能表现为焦虑、恐惧、冲动等;而在安静的时刻,人物的内心可能会显得宁静或充满回忆。因此,作家应根据情境的变化,灵活调整心理描写的表现方式,避免单一化的描述。

心理描写不仅能增强文学作品的艺术价值,还能促进读者与作品之间的情感连接。通过精准的心理描写,作家能够使读者与人物的内心世界产生共鸣,深化作品的情感体验。读者在与人物的情感经历共振时,会产生更深的理解和感动,这正是文学作品的魅力所在。

在文学创作中,心理描写的运用能够让作品从表面叙述进入到更深层次的思考和探讨。它不仅能揭示人物内心的矛盾与冲突,还能通过对心理活动的刻画,反映社会、历史、文化等更为宏大的主题。因此,心理描写是文学创作中不可忽视的重要元素,它赋予了文学作品更多的表现空间与深度。