发表时间:2025-07-08 00:05:01

囤积癖的心理原因分析

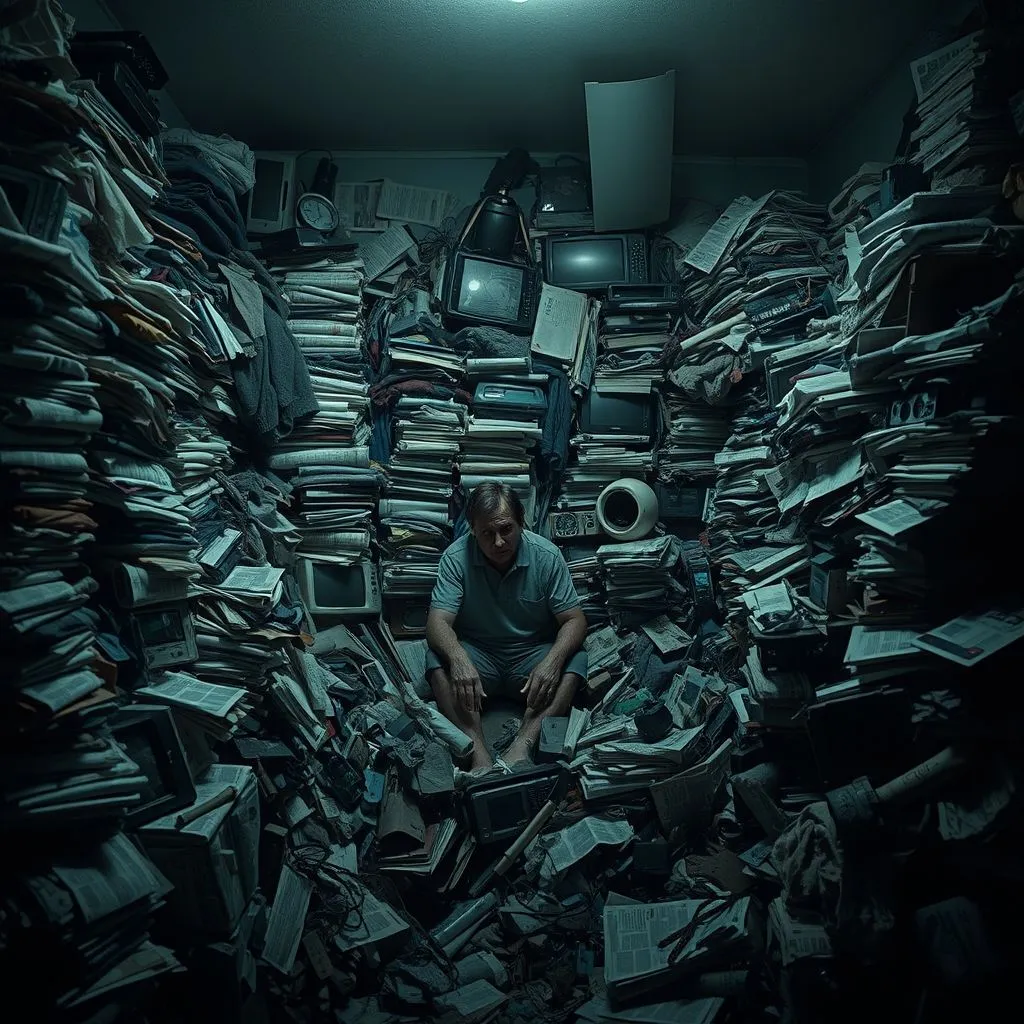

囤积癖(Hoarding Disorder),又被称为强迫性囤积,是一种心理障碍,表现为个体对物品的过度收藏和难以丢弃的行为。患者通常无法控制自己不断积累物品的冲动,甚至在物品已经占据了生活空间,影响到正常生活时依然无法做出合理的处置。囤积癖不仅影响个人的生活质量,也可能引发家庭成员之间的冲突和社会关系的疏离。为了更好地理解囤积癖的形成机制,本文将从心理学的角度分析其潜在的心理原因。

囤积癖患者往往会对物品产生强烈的情感依附。这些物品可能并没有实际的使用价值,但对于患者来说,它们象征着某种情感需求的满足。很多情况下,囤积癖与个体的情感缺失密切相关。比如,一些患者在童年时期可能经历了孤独、忽视或情感上的创伤,因此他们在成年后通过物品来填补内心的空虚。物品成为了情感的替代物,它们代表着陪伴、控制感或安全感。

例如,一个从小缺乏父母关爱的人,可能在成年后通过囤积物品来获得一种“安全感”。他们认为这些物品能带来稳定和安慰,仿佛这些物品就像是他们的情感寄托物。尽管这些物品并不具备实际的功能,但它们为患者提供了心理上的依赖和满足。

完美主义倾向和强烈的控制欲也往往是囤积癖的心理原因之一。许多囤积癖患者对于生活中的细节和控制具有高度的要求,他们希望自己的生活能够掌控在自己手中。在这种情况下,囤积物品成为了一种控制的方式。患者可能担心将某些物品丢弃后会带来不可预知的后果,因此他们选择保留所有东西,以防万一。

完美主义者常常有一种对错失任何“有价值物品”的恐惧。对于他们来说,丢弃任何物品意味着错失了未来可能有用的机会或资源。因此,他们倾向于将物品保留,以“防止未来的后悔”。这种心理机制反映了完美主义者对未来控制的需求,以及对错误和不完美的过度敏感。

焦虑症与强迫症常常与囤积癖共病。很多囤积癖患者往往伴随着高程度的焦虑,这种焦虑可能来自于多方面,如对未来的担忧、对变化的恐惧等。焦虑情绪让患者产生强烈的冲动行为,试图通过积累物品来缓解内心的紧张和不安。尤其是在面对生活中的不确定性时,囤积物品成为一种自我安抚的方式。

囤积癖也与强迫症有着密切关系。强迫症患者会体验到强烈的强迫性思维,即重复出现的、无法控制的想法或冲动。对于囤积癖患者来说,这种强迫性思维表现为“必须保留这些物品”的念头。即使知道这些物品没有实际价值,他们依然无法克制自己丢弃物品的冲动,进而形成囤积行为。

抑郁症与囤积癖之间也存在着紧密的联系。抑郁症患者常常感到自我价值低下,对生活缺乏兴趣,且情绪低落。这些情绪上的困扰使得患者很难对生活产生积极的态度,而通过囤积物品来弥补内心的空虚感。在他们看来,这些物品不仅代表了某种实用价值,也在某种程度上成为了他们自我价值的象征。

对于一些囤积癖患者来说,物品是他们仅有的“朋友”,是他们能够控制和拥有的东西。在他们感到无助、孤独或情感被忽视时,这些物品成为他们存在的见证和象征。因此,囤积行为在一定程度上也表现为一种对自我存在意义的追求。

家庭环境和社会文化因素对囤积癖的形成也有一定影响。研究发现,很多囤积癖患者的家庭中存在着情感冷漠、忽视或过度控制的情况。比如,过度控制的父母可能让孩子在成长过程中失去了自主性,导致孩子在成年后通过囤积物品来寻找一种对生活的掌控感。

社会文化也在一定程度上影响着囤积癖的形成。现代社会对物质的追求和对消费主义的推崇,使得许多人容易产生过度囤积的行为。广告宣传和社会媒体上不断传达的“更多即更好”的信息,可能导致个体产生对物品的过度渴望,进而影响到他们的心理状态和行为模式。

囤积癖作为一种复杂的心理障碍,其背后的心理原因通常是多方面的。情感依附、完美主义倾向、焦虑、强迫行为、抑郁症以及家庭和社会环境的影响,都可能是造成囤积癖的心理因素。囤积癖患者往往通过积累物品来满足内心的情感需求或控制欲望,然而这种行为最终会导致生活质量的下降和心理健康的进一步恶化。因此,治疗囤积癖不仅需要关注行为的改变,更需要深入挖掘患者内心深处的情感和心理需求,帮助他们通过更加健康的方式来面对生活中的不安与困扰。

对于囤积癖的患者来说,寻求专业的心理帮助是非常重要的,通过认知行为疗法、情感疏导和家庭治疗等方法,患者可以逐步克服囤积行为,恢复更为健康的生活模式。