发表时间:2025-07-01 17:00:01

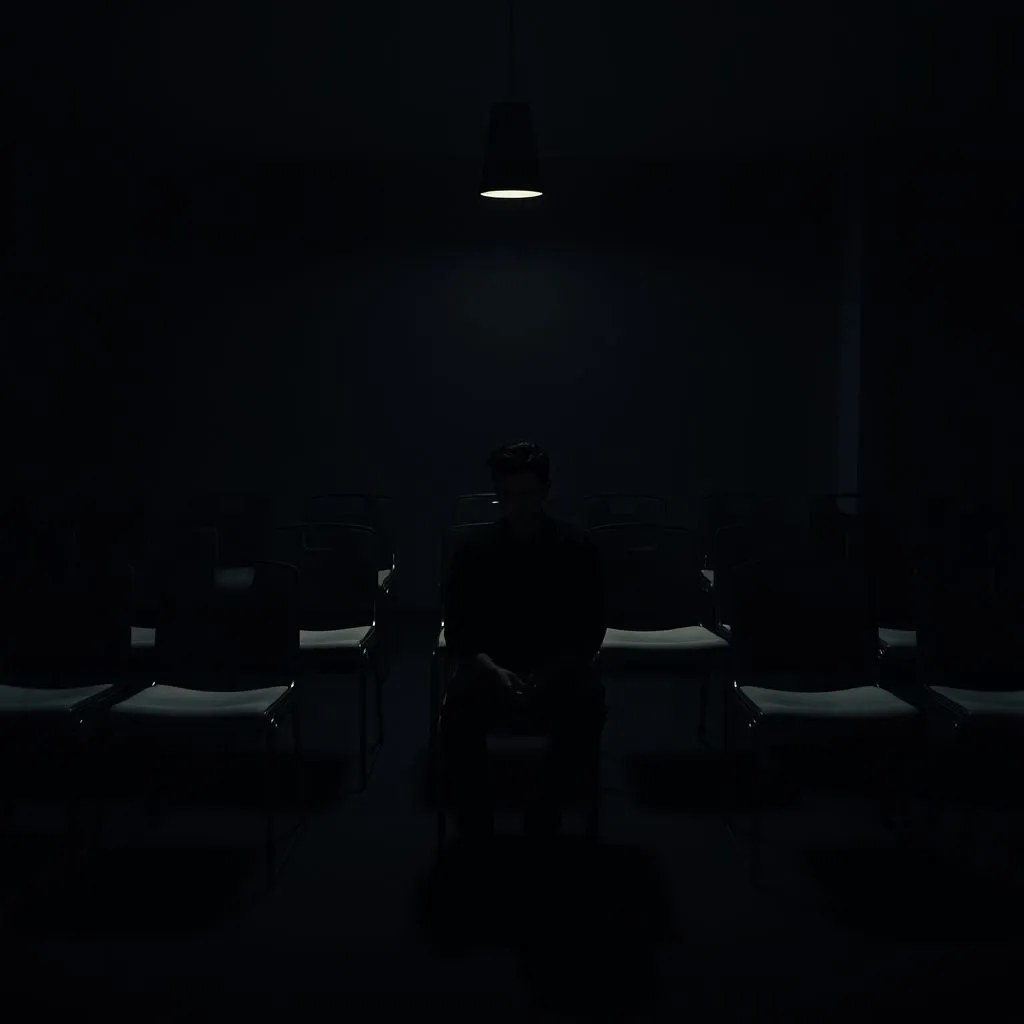

孤独是人类情感体验中的一种常见现象,它通常指的是个体在情感和社会联系上感到缺失的状态。尽管孤独是人类生活中普遍存在的感受,但它的成因却非常复杂,涉及生物学、心理学、社会学等多个领域。在心理学层面上,孤独的原因主要可以归结为以下几个方面:个人内心的情感需求未得到满足、社交技能的缺乏、社会支持系统的脆弱以及个体的认知偏差等。

从心理学角度看,人类天生具有社交需求,尤其是在情感连接方面。这种需求不仅仅局限于亲密关系中的爱与关怀,也包括友情和社会归属感。许多心理学家认为,孤独是由于个体无法满足自己的情感需求所致。当一个人无法获得足够的情感支持时,便会感到孤独。对于一些人来说,这种情感需求未得到满足的根本原因可能是过去的创伤经历、亲密关系的缺乏,或是与家人朋友之间的疏远。

例如,抑郁症患者往往会因为自卑、无助等负面情绪的影响,无法与他人建立有效的社交连接。随着时间的推移,他们的孤独感会加剧,形成恶性循环。心理学家提出,孤独感不仅来源于客观环境中人与人之间的物理距离,更多的是来源于个体在情感上无法与他人建立起深层次的联系。孤独感在这种情况下,更多的是一种情感上的空虚感和不被理解的痛苦。

社交技能在很大程度上决定了一个人在社会中与他人建立关系的能力。缺乏有效的社交技能往往使个体在与他人的互动中感到困难和不安,从而更容易产生孤独感。社交技能的缺乏不仅仅表现为对话时缺乏自信、无法进行有效沟通,还可能表现为对他人情绪的感知能力差,缺乏共情等。

许多心理学研究表明,那些社交能力较弱的个体,可能会更容易感到孤单。这些人往往会产生自我否定的情绪,认为自己不值得被他人接纳,从而导致社交回避。这种回避行为又进一步加剧了他们的孤独感。现代社会中信息技术的普及也可能导致一些人更加依赖虚拟世界的交流,忽略了面对面的真实互动,这在某些情况下也可能导致人际关系的疏远,进而增强孤独感。

社会支持系统指的是个体在社会网络中所拥有的情感支持、帮助和理解的程度。现代社会的快速节奏、频繁的流动性和人际关系的碎片化,使得一些人很难拥有稳定的社会支持系统。在没有足够支持的情况下,个体会感到情感上的孤立,进一步加剧孤独感的体验。

研究发现,那些生活在独居状态或社会关系较为单薄的人,往往更容易感受到孤独。尤其是老年人群体,由于身体健康、家庭结构变化等因素,常常失去了原有的社交圈子,导致他们更容易感受到孤独。对于这些群体,社会支持系统的脆弱性往往与孤独感的产生密切相关。

一些人可能因为个人的性格特征或经历,形成了与他人疏远的倾向,导致在需要时无法得到来自亲朋好友的情感支持。这种缺乏支持的孤独感是极其痛苦的,因为个体不仅面临情感的空缺,还会产生对他人不信任和被孤立的情绪。

在认知心理学中,有一种理论认为,个体对孤独的感知不仅仅取决于外部环境,还受到个体内部认知偏差的影响。有些人在面对孤独时,会倾向于通过扭曲的认知来放大孤独感,甚至在并未真正孤立的情况下,仍然认为自己是被社会排斥的。

例如,存在一定认知偏差的个体可能会误解他人的行为或言辞,认为别人对自己冷漠或敌对,导致他们产生孤独感。自我否定也是认知偏差的一种表现,当一个人长期认为自己不值得被爱时,就容易陷入孤独的情绪中。这种认知上的偏差往往加剧了孤独的感受,并且让个体难以突破孤独的困境。

在现代社会中,孤独感变得越来越普遍,尤其是在城市化进程加速的背景下。现代社会的高速发展与人际关系的疏离往往相伴而生。人们的生活节奏越来越快,工作压力也日益增大,人与人之间的互动时间变得越来越少。与此数字化生活的普及虽然提供了便捷的沟通方式,但也在某种程度上取代了传统的面对面交流,使得人与人之间的情感联系变得更加薄弱。这种现象在年轻人中尤为明显,随着社交媒体的崛起,许多人在虚拟世界中建立联系,但却忽视了现实生活中情感的满足。

面对孤独感的挑战,心理学专家提出了几种应对策略。个体应当学会提升自我认知,减少不合理的自我否定和认知偏差。通过心理疏导和自我反思,个体可以认识到孤独感的根源,并采取积极的应对措施。增加社交活动,培养良好的社交技能也是缓解孤独感的重要途径。通过参与社交活动,扩展社交圈子,人们可以建立起更加稳定的社会支持系统。学会与他人建立更深层次的情感连接,关注和满足自身的情感需求,能够帮助人们摆脱孤独的困扰。

孤独感的产生是多方面因素共同作用的结果,包括情感需求未满足、社交技能缺乏、社会支持系统薄弱以及认知偏差等。只有通过综合施策,积极面对这些挑战,个体才能有效地缓解孤独感,重新建立起与他人的情感联系。