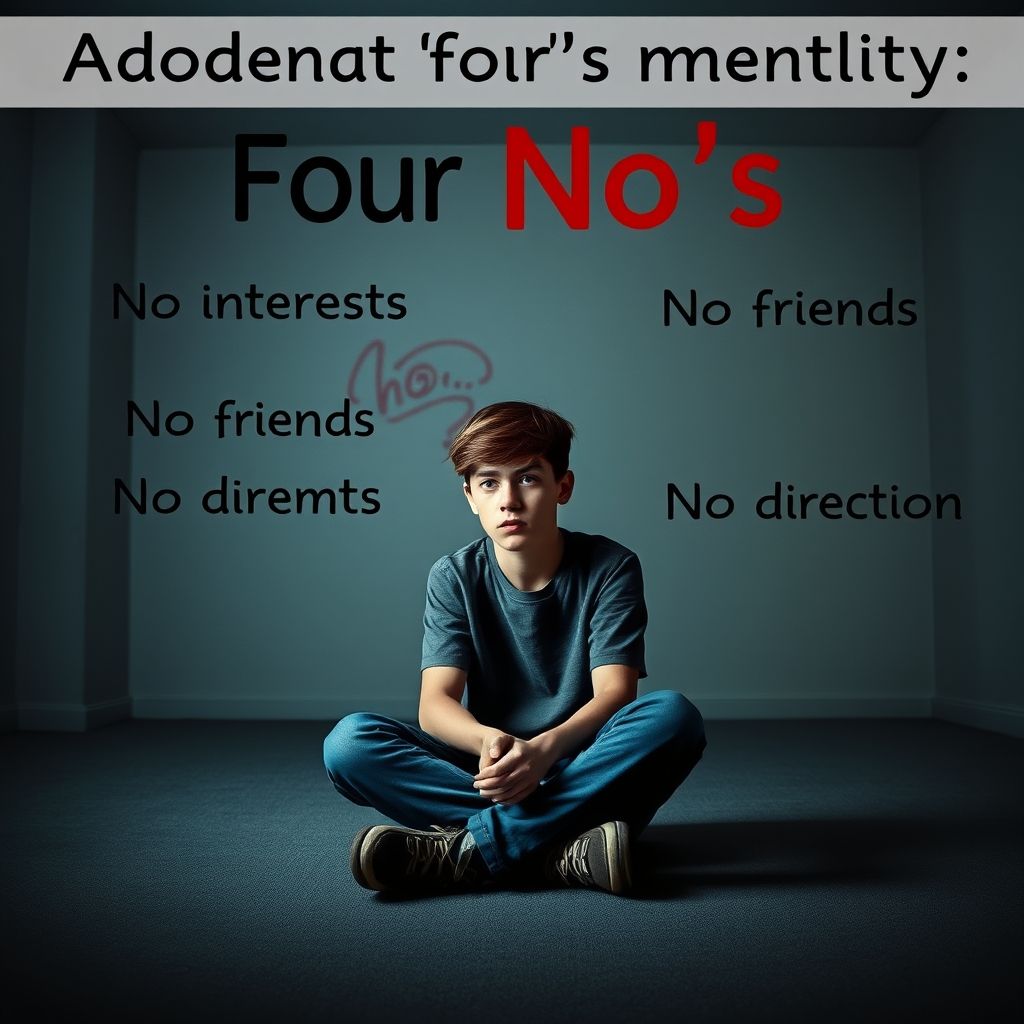

青少年“四无”迷思:当青春心湖泛起迷雾

楠楠曾是我咨询室里安静如画的女孩,重点高中的优等生。她垂着眼帘,手里的纸杯被无意识捏得变形:“老师,刷题到凌晨三点又怎样?考上985又怎样?感觉像在跑一条别人画好的赛道,尽头……连片像样的风景都没有。”她的低语,是无数同龄人内心深处“无意义感”的清晰回响——这仅仅是青少年“四无心理”迷宫的一个微小入口。

这交织缠绕的“四无”迷雾,正悄然笼罩着许多青春的生命轨迹:

- 无意义感如浓雾弥漫:楠楠的迷茫并非孤例。在单一价值观主导的赛道中奔跑,“为什么而学”的根基一旦动摇,那些凌晨的灯光便照不亮心灵的空洞。存在主义哲学家克尔凯郭尔谓之“致死的疾病”——当内在价值坐标模糊,行动便如风中残烛。

- 无力感如无形枷锁:15岁的小航面对复杂的社交冲突选择退缩:“我说什么都没用,他们根本不懂。”这种习得的认知如同沉锚,拖住少年本欲扬帆的勇气。班杜拉洞见道,持续的挫败会侵蚀“自我效能感”,灵魂在“我不行”的预判中提前缴械。

- 无助感如冰冷围墙:父母那句“这么点小事都扛不住”的叹息,对小A而言是心上又一道裂缝。当脆弱不被允许表达,孩子便学会在孤独中舔舐伤口,社交退缩成为隔绝风暴的脆弱壁垒。

- 无价值感如锈蚀根基:社交媒体上精致完美的“镜像人生”扭曲了现实的明暗,小B在无数次向下滑动中喃喃:“我好像永远不够好。”当自我被置于虚幻标准的审判席上,核心价值如沙堡般溃散。

这场心理风暴的成因交织如网。飞速流变的时代洪流中,传统的成长路径与价值支柱遭遇冲刷;代际间理解鸿沟下,少年们的心声常在“为你好”的浪潮中沉没;而社交媒体精心编织的滤镜幻境,无形中剥夺着年轻心灵对“真实自我”的确认权。

迷雾深处蛰伏着存在性抑郁的暗影,它无声蚕食少年探索世界的热情,甚至为自我伤害埋下危机的种子。更深远的是,当一代人的内在动力在“四无”中锈蚀,社会创新的活水源头或将面临枯竭的隐忧。

破开这迷雾,需要整个生态系统的温柔协作:

- 家庭:需筑起“情绪安全港”。当孩子诉说“没意思”时,放下评判,先以真诚好奇靠近他心中的风景——一句“愿意和我聊聊那种感觉吗?”胜过千言教导。

- 校园:应开辟多元价值通道。让木工坊里的专注、戏剧社的张力、志愿者服务的温暖,都能成为映照不同天赋的棱镜——每束微光都值得被郑重命名。

- 个体:允许自己“虚度时光”。在非功利的散步、发呆或涂鸦中,重拾与真实自我的深刻连接,那是抵抗外界喧嚣的静谧锚点。心理咨询中的“移空技术”等法门,恰能引领少年们将淤堵的无形情绪具象化、迁移、释放,寻回内在掌控力。

当少年低语“没意思”时,那或许是他灵魂发出的最深切邀请。真正的成长地图,有时藏在那些看似虚无的迷雾之后——只要有人递来一盏理解的光。 在生命最初的荒原上,真正的方向感来自于被真正倾听时,内心回响的那句“原来我在这里”。

愿每个少年的“存在之问”,都能遇见一个温柔承接的“生命树洞”。当心灵的回声被郑重收藏,意义自会在荒原上悄然发芽——那正是青春不可复制的深度孕育。