“厌学”少年:不是懒惰,而是迷失在成长迷宫中

“妈,我不去学校了。”

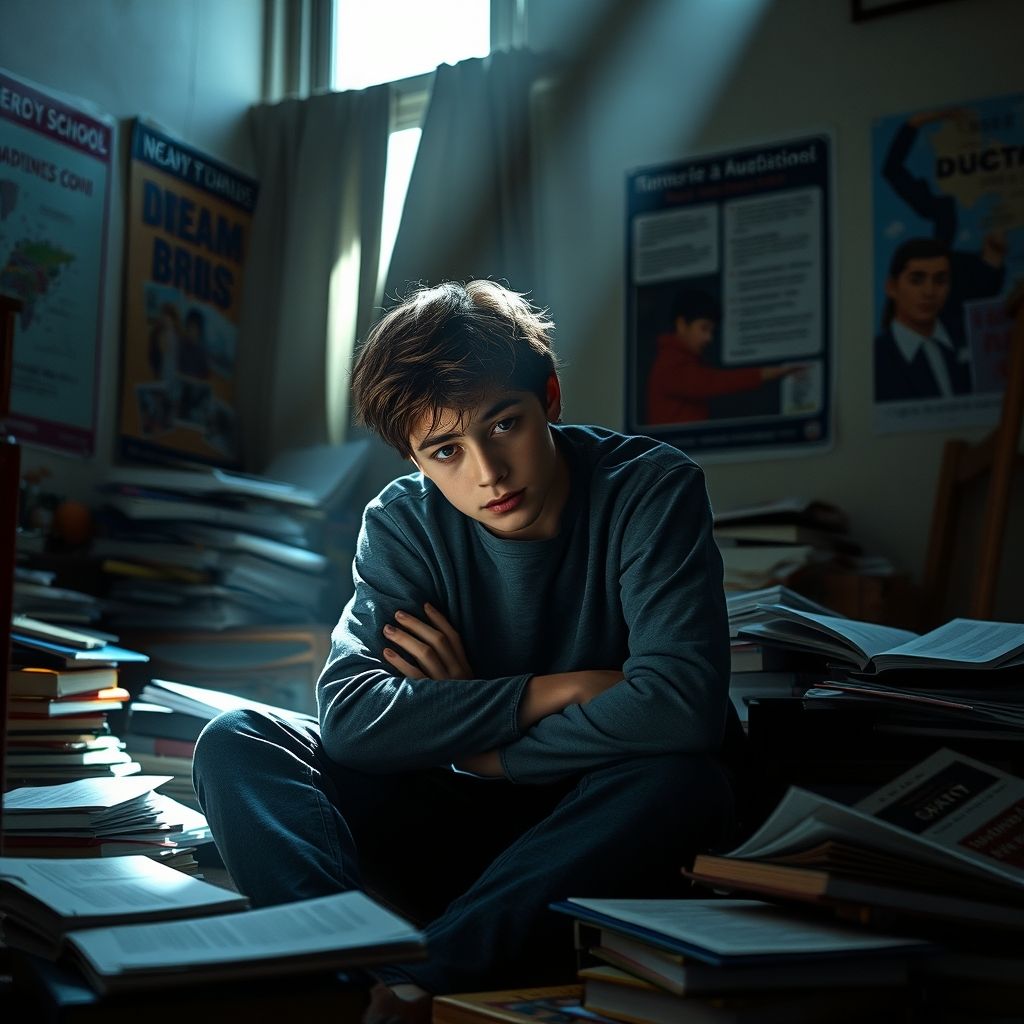

当15岁的林宇把书包扔在墙角,缩进被窝时,他的母亲心碎又困惑——那个曾经痴迷昆虫图谱的孩子,如今对任何课本都避如蛇蝎。他的眼神里没有叛逆的火焰,只有深不见底的灰烬。

教室里,林宇的故事并非孤例。“厌学”如同一场无声的流行病,在青春期的心灵旷野里悄然蔓延。 许多家长的第一反应是“懒惰”或“叛逆”,但临床心理观察揭示出更深层的生存困境:

- 迷途的逃避者: 学习不再是探索的快乐,而是焦虑的源头。持续高压下的挫败感悄然滋生,最终形成对校园的恐惧性回避——这是心灵在重压下启动的紧急避难机制。

- 沉默的反抗者: 父母的过度干预与学校的僵化管理如无形绳索,越捆越紧。当自主空间被压缩至极限,拒绝踏入校门成为唯一能掌控的领地——这是对自我边界的悲壮宣示。

- 失落的漂泊者: 当学习被掏空意义,沦为空洞符号;当未来图景始终模糊不清,动力的引擎便彻底熄火。心灵在价值真空中失重,每一页课本都像无意义的乱码。

课堂不是孤岛,家庭不是战场

林宇背后是三个系统共同运转失灵:

- 家庭压力场: 父母的目光如同探照灯,每一次成绩单都像审判书。当爱被异化为分数交易,孩子只能背负沉重的情感债务蹒跚前行。过度控制或教养缺失,同样剥夺了成长的氧气。

- 学校竞技场: 单一评价体系制造着隐形的“精神绞刑架”。当个体差异被标准答案抹平,当竞争暴力取代协作共生,学校不再是滋养的土壤,而是生存的角斗场。

- 社会期望网: “唯分数论”如一张无形天网,从早教机构直通职场大门。多元路径被截断,成功被塑造成千军万马的独木桥——青春期的无限可能被压缩为一条幽闭的隧道。

重燃火焰的阶梯式修复

- 重塑内心基石: 认知行为疗法如精密手术,将“我注定失败”的扭曲信念层层剥离。逐步暴露练习则如温和攀岩,帮助孩子重新适应学业场景而不至恐慌崩塌。

- 家庭情感破冰: 打破旧有沟通死循环,建立全新对话频道——父母放下改造的欲望,练习深度倾听;孩子被允许表达脆弱而不被审判。此时,家才真正成为安全基地。

- 定制学业地图: 与学校协同设计个性化支持方案。可能是课程难度梯度调整,或是将课堂知识嵌入他热爱的昆虫研究项目——让教育重新贴合生命脉络。

- 生命意义唤醒: 引导探索兴趣与能力交点,参与公益实践或职业体验,在课本之外触摸真实世界的脉动——当个体价值获得多维确认,学习才能回归其工具本质。

- 系统联动护航: 建立家庭-学校-专业机构铁三角沟通机制。班主任成为情感观察哨,心理教师提供专业支持,父母则转型为坚定的支持者而非监工——在持续校准中护航成长。

在心理咨询室柔和的光线下,林宇眼睛里的灰烬慢慢褪去。 经过半年的系统干预,他同意了减少部分主科作业量的方案,并加入校自然观察社。当他在项目汇报中展示亲手制作的本地昆虫图鉴时,台下掌声响起——那并非因为他“回归正轨”,而是他重新听见了内心深处的呼唤。

每个厌学少年都是迷航的藤蔓,他们需要的不是强行被拉直,而是被理解缠绕的困境,并为之搭建恰到好处的生长支架。当我们将“厌学”视作求助的暗号而非堕落的标签,被冰封的学习欲望终将在温暖的关注下重新流动。

因为每一个年轻灵魂都蕴藏着天生的好奇之火——只需吹散积压的灰烬,拨正被扭曲的路径,那火焰自会重新照亮求知的道路。