发表时间:2025-07-13 11:00:02

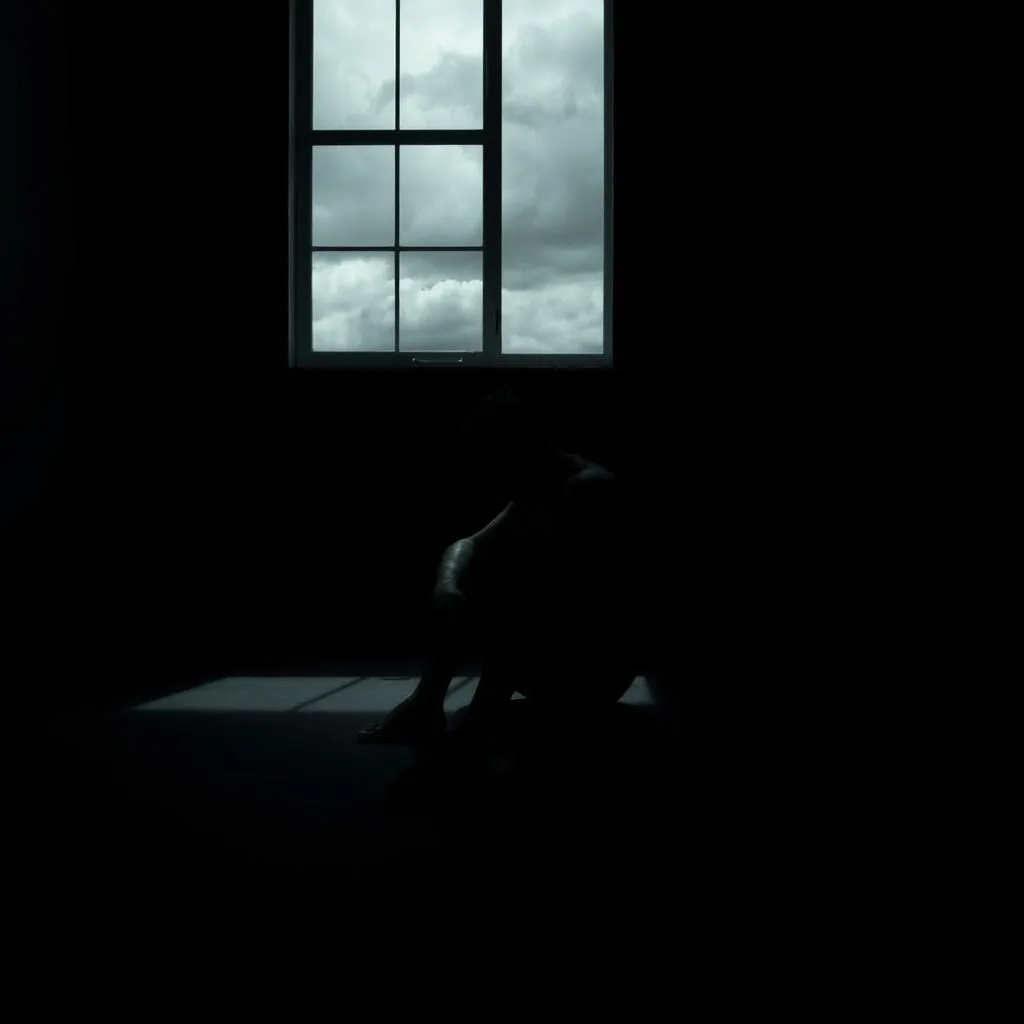

逃避一个人是什么心理

在日常生活中,很多人或多或少会出现逃避某些人的情绪反应。无论是朋友、伴侣、同事还是家人,逃避某个人的心理状态常常让人感到困惑甚至内疚。逃避行为不仅仅是个体主动或消极回避某个特定关系,而是与深层的心理机制、个体的情感需求以及过去的经验密切相关。

逃避是一种回避情境、关系或人际接触的心理行为。对于某些人来说,这种行为可能会表现为身体上的远离或情感上的隔离。当面对某个特定的人时,个体可能不自觉地避免与其互动,表现出冷漠、躲避甚至忽略对方的存在。这种情绪通常不是突发的,而是慢慢积累的结果,可能源自过去的一些经验或情感上的压力。

逃避行为可以分为两种:一种是表面上的逃避,比如故意不接电话、回避面对面的接触;另一种是情感上的逃避,个体表面上保持与对方的联系,但在内心却无法与对方产生真正的情感联系,甚至出现疏远、冷淡的情感反应。

情感压力与过度依赖 逃避行为通常源自于情感上的压力。当个体感到对方给自己带来了过多的情感负担,可能会产生逃避的倾向。比如,某些人可能会感到在一段关系中承受着太多的期望或责任,过度依赖使得自己在互动中感到压迫,最终选择通过逃避来减轻这种压力。

创伤与过去的经验 很多人在早期的生活经历中,可能遭遇过某种情感创伤,特别是在亲密关系中受伤的经历。这些创伤会在无意识中影响个体对待类似情境或人物的态度。例如,曾经经历过感情背叛、亲密关系中的暴力或家庭不和等,可能会导致个体对某类人或某种关系产生本能的逃避反应。即便是与此无关的人,个体也可能会在面对某些情境时,触发潜藏的创伤记忆,进而选择回避。

自我保护机制 自我保护机制是个体在面临心理冲突或情感威胁时的一种反应。逃避某个人,往往是一种防御机制,旨在保护个体免受进一步的情感伤害。当个体觉得某人可能会对自己构成伤害,或者自己无法应对对方的情感需求时,逃避行为便自然而然地产生。这种逃避不仅是对当前情境的回避,还是一种对潜在情感创伤的预防。

不匹配的价值观或性格差异 有时,逃避一个人的原因可能是性格不合或价值观上的巨大差异。人与人之间的交往基于某种程度上的认同感和共鸣,当两个人的性格、兴趣、价值观或生活目标差异过大时,沟通和互动会变得越来越困难。这时,个体可能会选择逃避,避免与对方发生更多的冲突或不愉快的情绪体验。

缺乏安全感与不信任 逃避行为也可能源于缺乏安全感和不信任。当个体无法从对方那里感受到支持、理解或关爱时,逃避便成为一种自我保护的方式。这种缺乏安全感可能源于双方关系的裂痕,或是个体自身的不安与敏感。无论是恋人之间的猜疑,还是朋友之间的疏离感,不信任常常是逃避行为的直接诱因。

社交疲劳与人际关系的厌倦 随着社交压力的增加,个体可能会感到情感上过于疲惫,进而对人际关系产生厌倦感。这种情况在一些高度社交化的环境中尤为明显,个体可能在与他人频繁互动中失去了自我,导致心理上的压抑和情感上的倦怠。长时间的社交疲劳可能促使个体选择逃避,避开不必要的人际交往,从而寻找自己的空间与独立性。

内疚与自责 逃避一个人往往会伴随着内疚感,尤其是当对方是重要的亲密关系(如家人或伴侣)时,逃避行为可能会使个体产生自责。内心深处,个体可能明白这种回避对解决问题没有帮助,反而可能加剧矛盾或疏远感。由于某些情感上的困境或无力感,他们可能仍然选择逃避,而无法面对和处理问题。

关系的恶化 逃避行为如果得不到及时的解决,往往会导致关系的进一步恶化。回避不是解决问题的办法,随着时间的推移,双方可能越来越无法沟通和理解彼此的感受。逃避可能会加剧误解,使得关系从冷淡变得疏远,最终可能走向断裂。

个人成长的阻碍 从心理学的角度来看,逃避行为限制了个体的成长和自我觉察。在逃避的过程中,个体避免面对内心的痛苦与冲突,这种逃避并不会带来真正的情感解脱。相反,它可能会限制个体面对自己、理解自己和改变自己的机会。只有通过面对问题,个体才能真正成长,提升自我。

自我觉察与反思 了解自己逃避的原因,是解决问题的第一步。个体可以通过自我反思,探索自己为何对某人产生逃避心理,是否与过去的创伤经历或内心的不安有关。了解这些背后的原因,可以帮助个体找到解决方案。

沟通与表达 与对方进行开放和诚实的沟通,往往能化解逃避带来的误解。通过坦诚的对话,个体可以表达自己的情感需求或困惑,解决双方之间的矛盾,而非通过回避来逃避问题。

设定界限与自我保护 在处理人际关系时,个体需要学会设定健康的界限,避免过度依赖他人或感受到不必要的情感压力。在关系中保持一定的独立性,既可以保护自己,又能更健康地与他人相处。

逃避一个人是一种常见的心理现象,它反映了个体内心的困惑、压力、创伤或不安。通过深入了解逃避背后的心理机制,个体可以更好地理解自己的情感需求,从而采取适当的措施应对逃避行为。最终,学会处理逃避心理,有助于提升自我觉察、改善人际关系,并促进心理健康。