发表时间:2025-07-12 17:10:01

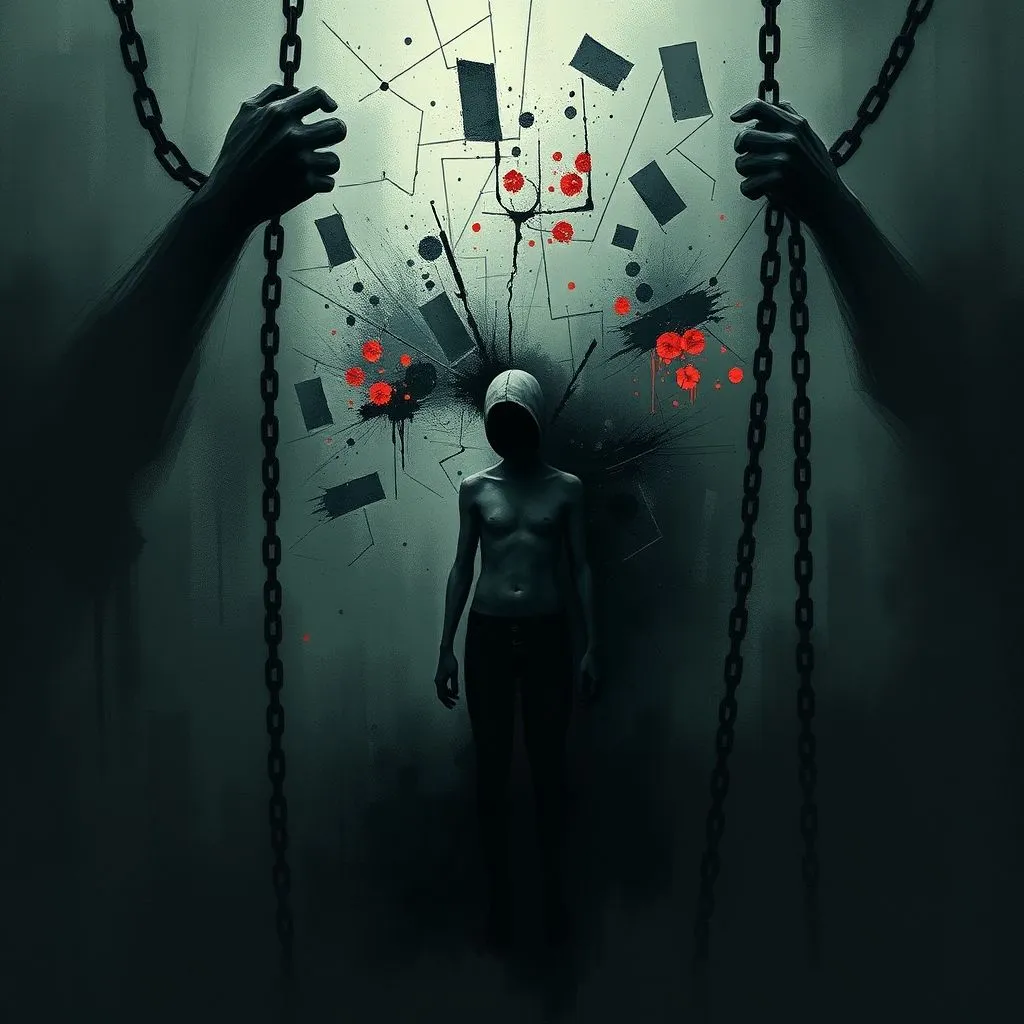

家暴心理分析:理解施暴者与受害者的心态

家庭暴力(简称家暴)是一种普遍存在于社会中的暴力行为,常常发生在亲密关系中,特别是在夫妻关系或亲子关系当中。家暴不仅仅是身体上的伤害,它还包括了心理、情感、言语和经济上的虐待。家庭暴力的存在,对家庭成员的心理健康产生了深远的影响。为了理解家暴的复杂性,我们必须深入分析施暴者和受害者的心理机制。

施暴者往往表现出暴力倾向,但他们的内心并非简单的恶劣或残忍。事实上,施暴者往往有着复杂的心理背景,其行为背后隐藏着深层次的心理需求和情感困境。

家庭暴力的施暴者往往具有强烈的控制欲和支配欲望。这种需求往往源自他们对自身不安全感的恐惧和对生活中无法掌控的局面的逃避。施暴者通过对受害者施加暴力,获得短暂的控制感和优越感。事实上,这种控制欲和权力欲望常常与施暴者的自卑心理、情感创伤或过去的心理创伤密切相关。

施暴者通常存在情绪调节困难的问题,特别是在愤怒、焦虑或不安时,他们往往不能通过健康的方式来表达自己的情绪。相反,他们可能通过暴力来发泄情绪,认为这种行为能够使他们瞬间恢复情绪的平衡。在他们的思维中,暴力似乎是解决问题的有效方式,这种认知往往源于他们的成长经历或社会文化背景。

施暴者往往缺乏对他人感受的敏感度,特别是在暴力行为发生时,他们通常不会感到内疚或羞愧。心理学研究表明,许多施暴者在暴力发生时,呈现出一种冷漠的态度,仿佛受害者的痛苦与自己毫无关系。这种缺乏同理心的特质,与他们的成长经历、人格特征及情感表达方式密切相关。

施暴者的暴力行为往往与他们自己的过去经历密切相关。很多施暴者在成长过程中曾经遭受过家庭暴力或情感虐待,他们将暴力视为一种正常的解决冲突的方式,因而在遇到冲突时,倾向于以暴力解决问题。这种行为模式往往被传递下来,影响到他们成年后的家庭关系。

家庭暴力的受害者常常陷入痛苦的情感困境中,他们往往经历着长期的心理摧残和情感压迫。受害者的心理状态较为复杂,往往在暴力发生的初期无法清晰地认知到自己的处境,甚至在暴力行为持续的情况下仍然感到困惑和无力。

受害者往往经历认知失调的过程。由于暴力和控制行为的反复发生,受害者可能开始产生对施暴者的情感依赖或是愧疚感。施暴者可能通过间歇性的“甜言蜜语”或“爱意”来软化自己的暴力行为,受害者往往会在这种反复无常的情感中迷失自己。这种行为模式常常让受害者产生“他爱我,但他打我只是因为他太爱我了”的错乱认知。

长时间遭受家暴的受害者往往逐渐丧失自尊与自信。暴力不仅摧残了他们的身体,也在心理上造成了极大的伤害。受害者常常被施暴者言语侮辱、贬低和羞辱,久而久之,他们开始认为自己不值得被爱,不值得拥有尊严与幸福。受害者在这种心理状态下,常常觉得自己无法脱离施暴者,甚至认为自己无法再找到更好的生活。

家暴的受害者在暴力持续发生的过程中,通常会感到极大的恐惧和无助感。随着暴力的升级,受害者可能会不断地预见到自己会成为下一个受害者的命运,长期生活在恐惧和压力之中。这种恐惧不仅影响到他们的身心健康,也让他们在做出决策时感到困惑和无能为力。此时,受害者往往对施暴者产生深深的恐惧感,甚至害怕向外界求助。

家暴中的受害者可能会经历情感绑架。施暴者常常通过控制和施压让受害者产生罪恶感。例如,施暴者可能会让受害者相信“你让我生气了”,或“你应该为我的暴力行为负责”。这种情感绑架让受害者开始自我怀疑,认为一切暴力行为都是自己的错,陷入自责与羞愧之中。

除了施暴者和受害者的个体心理特征外,家暴的发生还与社会和文化背景有着密切的关系。在一些传统观念较为保守的社会中,家庭暴力常常被视为“家务事”,外界往往缺乏足够的关注和干预。在这些环境中,受害者往往不敢或不能寻求帮助,施暴者的行为也未必受到有效的制止。

家暴是一种极其复杂的心理现象,涉及施暴者和受害者的心理互动以及社会、文化的深层影响。为了打破家暴的恶性循环,我们需要从心理学的角度去理解施暴者和受害者的心理,并在社会层面上提供更多的支持与干预。对于施暴者来说,认识到自己行为背后的心理问题,寻求心理治疗和改变是至关重要的;而对于受害者来说,提升自我认知,增强自尊心,并得到外界的帮助,才能逐步走出暴力的阴影,重拾自己的尊严和幸福。