发表时间:2025-07-06 07:30:01

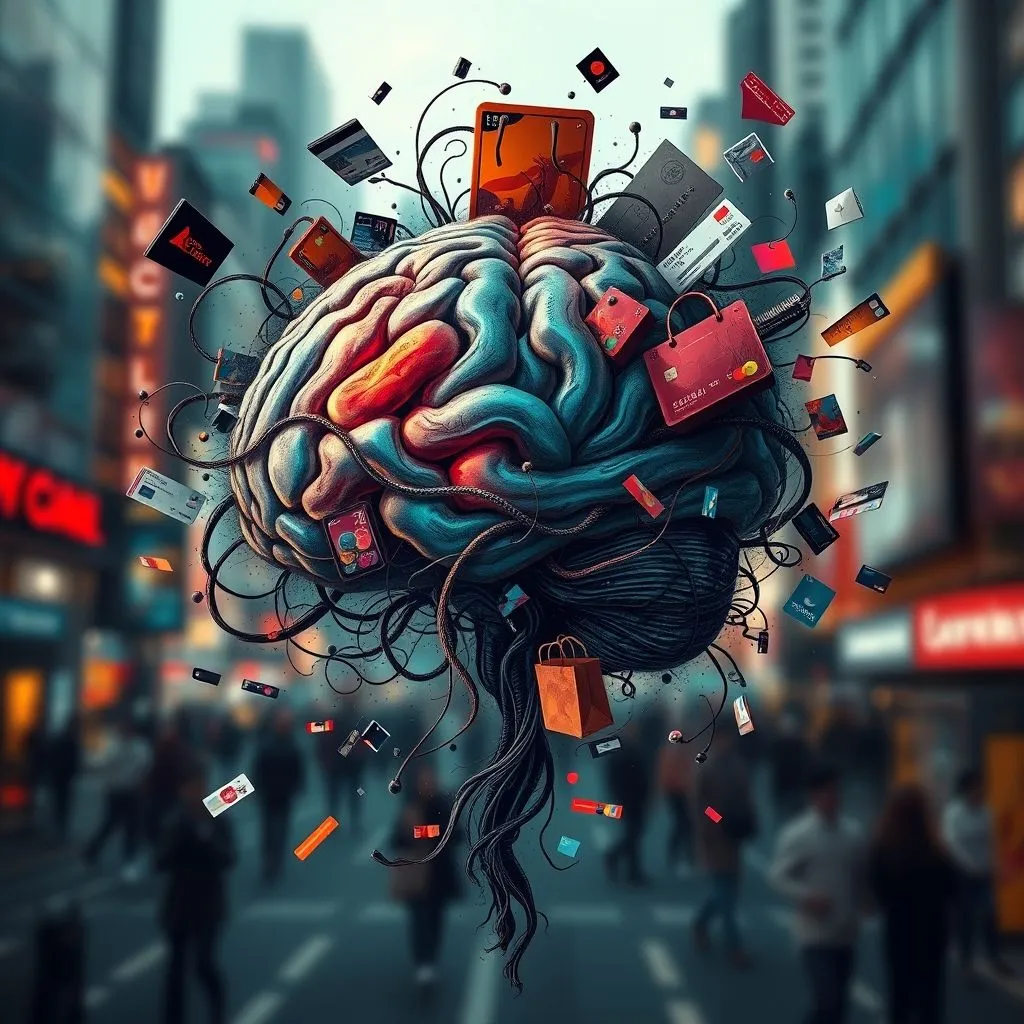

心理消费:现代社会中的一种无形的消费现象

在当今社会,消费不仅仅局限于物质层面的购买和交换。随着科技的飞速发展和社会结构的复杂化,人们的生活方式和心理需求逐渐发生了深刻的变化。除了对物质产品的需求外,心理层面的需求也成为了消费的一部分,这就是我们所说的“心理消费”。

心理消费,顾名思义,是指人们在精神、情感、心理等非物质领域的消费行为。它与物质消费不同,往往没有直接的可触及的商品和服务,而是体现在个体对心理需求的满足和对情感、认知、情绪等方面的投入。这种消费并不总是直接的或具体的,但它对个体的生活质量和幸福感产生着重要影响。

心理消费的表现可以分为多个层面,具体体现在以下几个方面:

心理健康服务的需求增加 随着生活节奏的加快和竞争的日益激烈,许多人面临着巨大的精神压力。在这种背景下,心理健康服务逐渐成为一种重要的消费形式。人们越来越注重心理问题的解决,不仅仅是通过自我调节,还依赖于专业的心理咨询和治疗。心理医生、心理咨询师的需求也随之不断上升。

情感消费与自我提升 随着社交媒体和互联网的普及,人们的情感需求和对自我价值的认同变得更加依赖外部反馈。各种情感营销、心理暗示以及自我提升课程的兴起,逐渐形成了一个庞大的情感消费市场。从情感修复、婚恋指导到提升自信心的心理课程,均是心理消费的一部分。人们不仅仅在追求外在的物质享受,也在寻求内心的满足与情感的依托。

虚拟现实与沉浸式体验 近年来,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术的兴起,使得沉浸式体验成为了新的心理消费形式。人们通过虚拟世界的体验,来缓解压力、获得情感满足或是寻找心理寄托。例如,虚拟游戏世界中的互动,或者通过VR技术参与的心理治疗和情感治疗,都是这一趋势的体现。

自我调节产品的消费 除了传统的心理服务,市场上各种旨在提高情绪管理、减轻焦虑、改善睡眠质量的自助产品也成为了心理消费的重要组成部分。冥想应用程序、瑜伽课程、情绪调节玩具、健康睡眠设备等,都是现代人为了满足自我调节需求而进行的心理消费。

心理消费的兴起并非偶然,它与社会经济、文化背景以及个体的心理需求密切相关。

社会变迁与压力 现代社会的快节奏、信息过载、竞争激烈等因素,导致了越来越多的人面临着来自各方面的心理压力。工作、家庭、社会地位等方面的压力,往往让个体的情绪和心理健康受到威胁。在这种环境下,心理消费成为了人们寻找安慰、减压、恢复心理平衡的一种重要途径。

文化与价值观的变化 近年来,人们对自我实现和个人幸福的关注逐渐上升。传统的物质消费逐渐无法满足个体的深层次需求,心理层面的需求愈加凸显。心理消费不仅仅是情感的追求,也是个人认同、社会认同、心理满足的一种方式。在这种文化氛围中,心理消费成为了一种主流的社会现象。

技术的推动 科技的发展极大地促进了心理消费的普及和便利化。通过互联网和智能设备,心理健康服务、情感支持、在线课程等越来越容易获得。心理服务的“线上化”使得更多人能够以较低的成本获得专业的帮助,个体可以在任何时间、任何地点进行情感调节和心理护理。

心理消费作为一种新兴的消费现象,带来了诸多积极的社会变化,但也伴随着一些问题和挑战。

积极影响 心理消费能够有效促进社会整体的心理健康水平。越来越多的人开始关注心理问题的解决,心理咨询和治疗不再是“病态”的表现,而是成为了一种常见的生活方式和健康管理方式。心理消费推动了心理学、心理治疗等行业的发展,带来了更多的就业机会,也促进了相关产业的创新。

负面效应 心理消费也存在一定的风险。随着市场需求的增长,一些不专业、不负责任的“心理服务”开始涌现,可能对消费者造成二次伤害。一些商家过度营销心理消费产品,利用消费者的心理需求进行过度引导,甚至制造虚假的心理焦虑,以达到商业目的。过度依赖心理消费产品或服务,也可能使个体陷入对外部资源的依赖,失去自我调节和自我解决问题的能力。

随着社会发展和科技进步,心理消费的未来将呈现出更加多元化和个性化的特点。未来,心理健康服务将更加普及,虚拟现实、人工智能等技术也将为心理治疗和情感调节提供更多创新手段。个体对自我认同、情感满足和心理健康的关注将进一步提升,心理消费将不再仅仅局限于传统的心理治疗,而是融入到个体的日常生活中,成为每个人生活的一部分。

如何在快速发展的市场中确保心理消费的质量、避免过度商业化和滥用心理需求,将是未来亟待解决的问题。社会需要建立更加完善的心理健康服务体系,同时提升消费者的心理素养和辨别能力,确保心理消费的健康发展。

在现代社会,心理消费逐渐成为人们生活中的一部分,它满足了个体在精神和情感上的需求,推动了社会的心理健康进步。心理消费的兴起也伴随着一定的挑战,我们需要理性看待这种消费现象,确保其健康、有序的发展。只有在科学的引导和市场的规范下,心理消费才能真正成为促进社会幸福感和个人心理健康的有力工具。