发表时间:2025-07-04 12:00:02

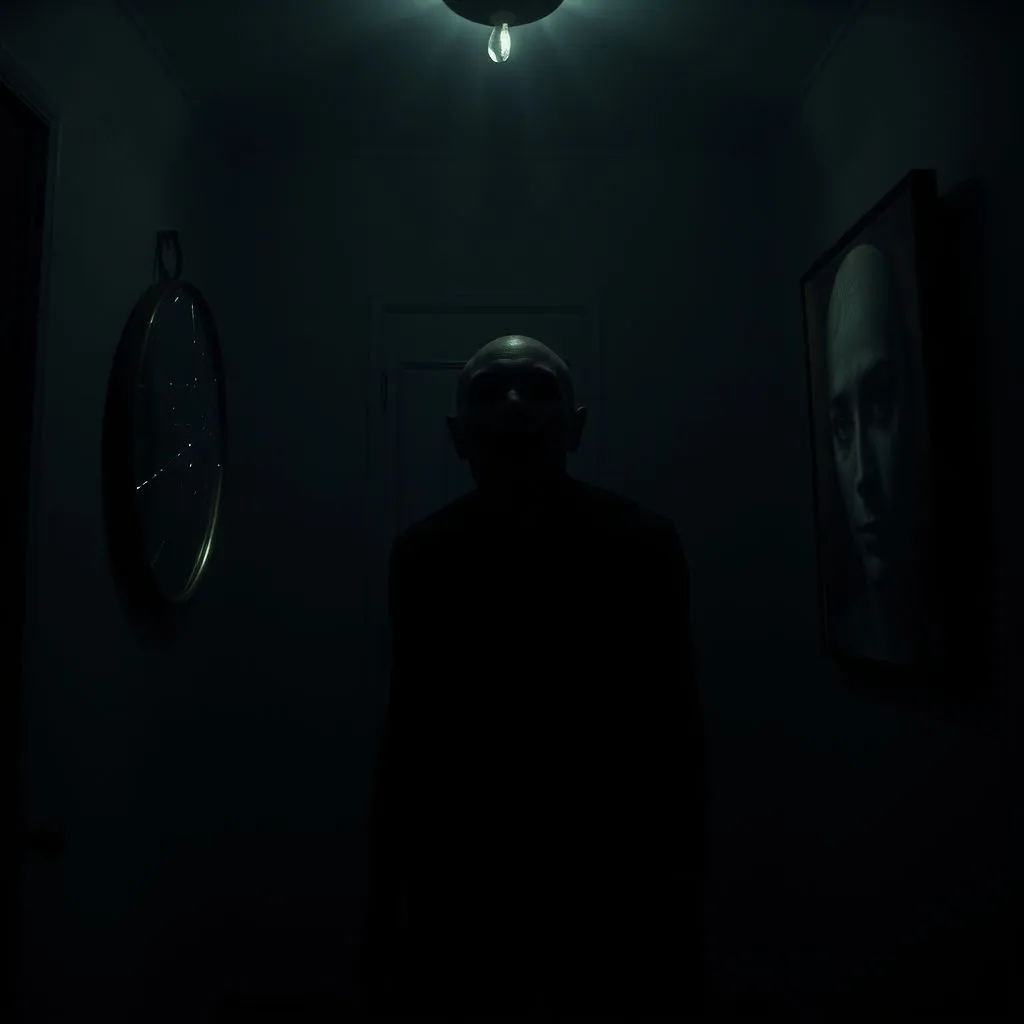

心理变态的探讨

在心理学领域,“心理变态”这一词汇常常引发人们的关注与讨论。这个术语不仅指代了极端不符合社会规范的行为,还涉及到深层的心理机制和人格特征。尽管“心理变态”常被大众误解和滥用,它实际上有着严谨的心理学定义。本文将从心理变态的概念、特点、成因、影响以及如何应对等多个方面进行深入探讨。

心理变态(Psychopathy),又常被称为“反社会人格障碍”(Antisocial Personality Disorder, APD),是一种人格障碍,主要表现为缺乏同情心、对他人的痛苦漠不关心、冲动、无视社会规范、无悔意地从事违法行为等。心理变态者通常具有操控他人的倾向,并且对社会道德和法律规则的违背表现出冷漠的态度。

在精神分析的框架中,心理变态与“正常”的人格发展有着明显的区别。其核心特征是个体的情感反应与社会环境的要求之间的严重脱节。这种情感上的缺失,导致了他们在人际关系中的冷漠、自私以及对他人痛苦的漠视。

心理变态的特征通常表现为以下几个方面:

情感冷漠与共情缺乏:心理变态者常常无法体验到他人情感的深度。他们可能表现出冷酷、无情的行为,对他人的痛苦无动于衷。例如,他们可能会欺骗、伤害或剥削他人,但对此毫不后悔。

操控性强:他们通常善于操控他人,善于利用他人的弱点来达到自己的目的。为了实现自己的需求,心理变态者往往表现出极强的社交技巧,能够在短时间内赢得他人的信任,从而达到操控的目的。

缺乏责任感与后悔感:无论是违法行为还是道德缺失,心理变态者常常缺乏内疚和后悔。他们往往把行为的后果归咎于他人或外部环境,而不会反思自己的错误。

极端自恋与自我中心:心理变态者通常有着强烈的自我中心倾向,认为自己的需求和愿望高于他人。他们的自尊通常建立在对他人伤害和掌控的基础上,忽视他人的感受和需求。

冲动与不稳定的行为:心理变态者常常行为冲动,缺乏长远规划。无论是在人际关系还是职业生涯中,他们可能会做出极端的决策,且往往未考虑到长期的后果。

心理变态的成因复杂且多样,既包括遗传因素,也包括后天的环境影响。

遗传因素:一些研究表明,心理变态可能与遗传基因有一定的关联。具有心理变态特征的人在大脑的某些区域(尤其是与情感和道德判断相关的脑区)可能存在结构性差异。例如,前额叶的功能失调可能与情感控制和道德决策的缺失相关。

早期创伤与环境因素:家庭环境和早期创伤对心理变态的形成具有重要影响。那些在家庭中遭受虐待、忽视或亲情缺失的儿童,更容易发展出心理变态的特征。这些孩子可能会形成扭曲的世界观,认为他人都是可以利用的对象,从而缺乏对他人情感的共鸣。

社会学习:社会环境的影响也是心理变态形成的一个重要因素。成长过程中,若个体常常目睹暴力、欺骗或其他反社会行为,并且没有良好的道德教育,他们可能会模仿这些行为,逐步发展成心理变态的个体。

心理变态的影响不仅仅体现在个体层面,还会对社会造成深远的影响。心理变态者的行为往往带来以下几种后果:

人际关系破裂:由于情感冷漠和自私,心理变态者往往难以维持长久稳定的亲密关系。他们可能会以极具操控性的方式与他人互动,最终导致人际关系的破裂。

社会危害:由于缺乏社会责任感和法律意识,心理变态者可能从事违法行为,甚至犯罪。这些行为往往没有悔意,且具有一定的潜在危险性。

家庭困扰:如果心理变态者存在于一个家庭中,他们可能会带来巨大的家庭矛盾和冲突。家庭成员可能会面临极大的情感伤害,尤其是当心理变态者的行为涉及到暴力或剥削时。

面对心理变态者,社会、家庭和专业人士应该采取一系列有效的应对措施:

早期干预:对儿童和青少年进行心理干预非常重要。通过心理辅导、家庭治疗等方式,帮助孩子建立健康的情感联系与行为规范,可以有效预防心理变态的发展。

专业治疗:尽管心理变态的治疗非常困难,但并非没有希望。心理变态者通常不愿意接受治疗,因此,专业的治疗方法包括认知行为疗法和精神分析等,能帮助他们更好地理解自己,并学会控制不良行为。

社会支持:社会应当提供更多的支持系统,帮助那些受到心理变态者影响的人,尤其是家庭成员。通过心理疏导、法律援助和社区支持等方式,帮助他们从困境中走出来。

心理变态作为一种复杂的心理现象,涉及到多方面的因素。虽然心理变态者的行为常常给社会带来负面影响,但我们仍需认识到,心理变态不仅仅是个体的恶行,更是心理健康领域中的一个严峻课题。只有通过深入了解心理变态的成因和表现,我们才能更好地预防和应对这一问题,帮助受影响的人群走出困境,建设一个更加健康和谐的社会。