发表时间:2025-07-11 13:20:01

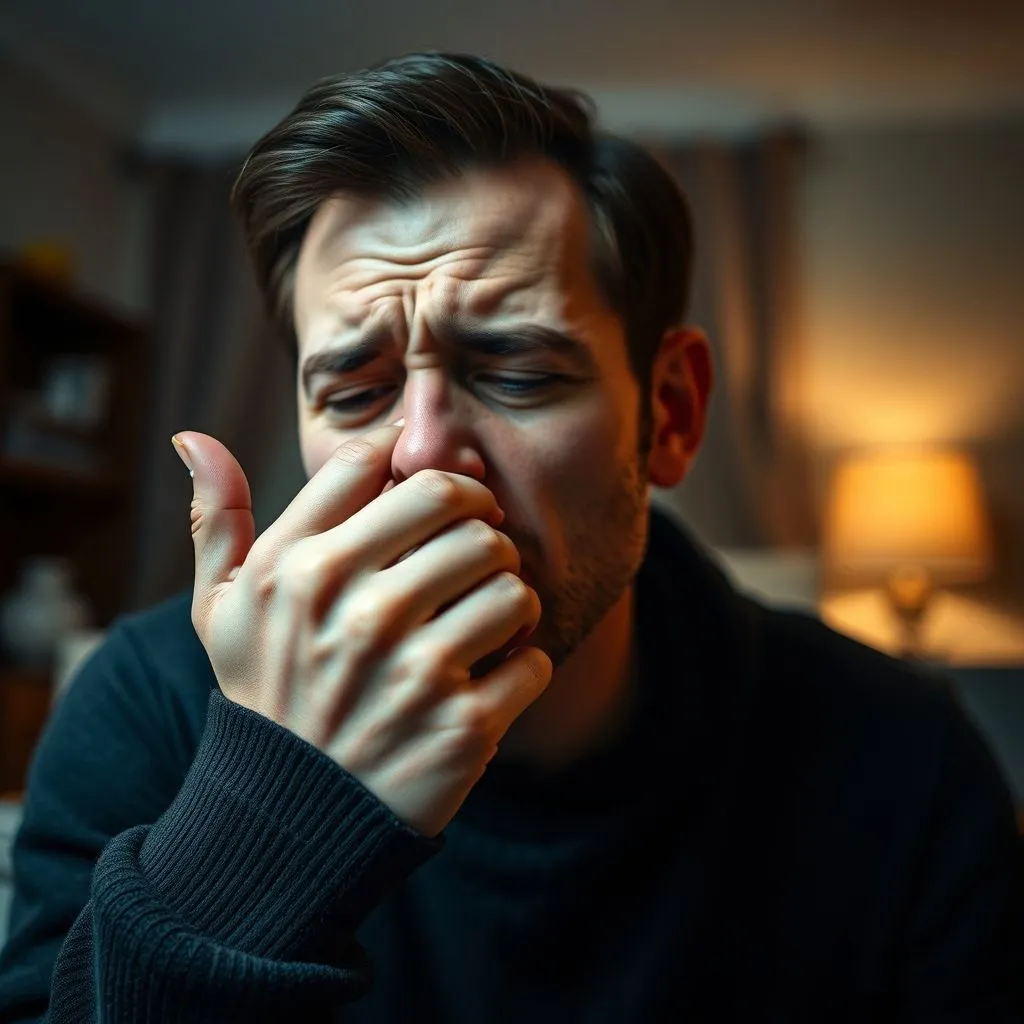

抠指甲,作为一种看似不起眼的小动作,实际上却常常反映出个体内心深处的心理状态。这种行为在日常生活中并不少见,尤其是在焦虑、压力大或者情绪低落时,人们往往会不自觉地去抠指甲,甚至有时这种行为会逐渐变成一种习惯性动作。抠指甲这一行为背后到底隐藏着哪些心理表现呢?本文将从心理学角度探讨抠指甲的原因及其可能的心理影响。

我们需要理解抠指甲这种行为的生理机制。抠指甲通常属于一种身体自我刺激行为,这种行为往往是在个体感受到紧张、焦虑或无聊时不自觉地出现。通过这种自我刺激,个体可能会暂时获得一种舒缓的感觉,这种暂时的舒适感并不能解决真正的情绪问题,因此,抠指甲行为可能会变得越来越频繁,甚至形成一种习惯。

焦虑和压力是抠指甲行为最常见的心理表现之一。当人们感到情绪不稳定、内心不安时,身体会产生一种逃避或自我安慰的需求。这时,抠指甲作为一种无意识的行为,往往成为释放内心焦虑的途径之一。心理学家认为,这种行为是一种自我安抚机制,它帮助个体暂时忘却不安和压力,获得心理上的短期解脱。

比如,工作压力大、生活负担重、与他人的人际关系不和谐等,都可能导致个体产生焦虑情绪。在这种情况下,抠指甲作为一种身体的自我安慰方式,成为了个体释放压力、舒缓情绪的途径。

低自尊或自我怀疑的人群也容易表现出抠指甲的行为。心理学研究表明,低自尊的个体往往会出现更多的自我攻击性行为,他们在面对困难和挑战时,可能无法有效应对压力,从而将负面情绪转化为某种自我刺激的方式。例如,抠指甲就成了他们试图应对内心自我怀疑的一种方式。通过这个行为,他们可能暂时获得一种对情绪的控制感,但这种方式并不能真正解决根本问题。

这种情况在儿童和青少年中尤为常见,他们在成长过程中面对许多挑战,如学业压力、亲子关系问题等,这些因素都可能导致他们产生自卑情绪,并通过抠指甲等行为来缓解不安感。对于成年人来说,职场中的竞争压力和家庭中的责任也常常导致他们陷入自我怀疑的情境,从而通过类似的方式释放内心的焦虑。

对于一些人来说,抠指甲可能是一种习惯性的行为,尤其是当个体长时间处于情绪低谷时。研究表明,习惯性行为往往和个体的生活环境以及早期成长经历密切相关。如果一个人从小就养成了抠指甲的习惯,那么这种行为可能会随着年龄的增长逐渐演变成一种无意识的行为模式。这类个体通常会在焦虑、紧张或者无聊时不自觉地进行抠指甲的动作。

除了生理和心理原因,抠指甲还可能与个体的自我放纵倾向相关。在一些情况下,个体可能并不完全意识到自己在做什么,甚至在行为的过程中没有明显的不适感。长时间的抠指甲行为不仅会影响指甲的健康,还可能引发其他健康问题,如细菌感染、皮肤损伤等。因此,这种行为虽然在短期内可能给个体带来一定的心理舒缓,但长期来看,对身心健康并没有积极的影响。

从心理学角度来看,抠指甲也是一种情绪调节的策略。在个体感到情绪失控时,他们可能会通过一些小动作来试图重获控制感。抠指甲这种行为虽然看似简单,但却能够在某种程度上帮助个体分散注意力,缓解内心的不安。它可能是一种潜意识层面的情绪调节方式,个体通过这种方式来处理自己的情绪波动。

抠指甲也反映了个体在情绪调节方面的某种局限性。健康的情绪调节方式应该包括自我觉察、情绪表达以及有效的应对策略,而抠指甲往往是一种暂时的、低效的调节方式,无法从根本上解决情绪问题。对于长期依赖这种行为的人来说,可能需要更为有效的情绪管理方法,如冥想、运动、心理治疗等。

如果抠指甲已经成为一种习惯,并且影响到生活质量,那么采取适当的应对措施是非常必要的。个体需要意识到这种行为的存在,并试图探究其背后的心理根源。例如,可以通过记录日常生活中的焦虑时刻,了解自己何时、为何会产生抠指甲的冲动。

心理治疗也是有效的应对方法之一。认知行为疗法(CBT)能够帮助个体识别负面思维模式,并通过有效的认知重构来减轻焦虑和压力。对于长期受到抠指甲行为困扰的人,心理治疗可以提供更为深入的解决方案,帮助他们从根本上改善情绪管理能力。

培养一些积极的生活习惯,如进行规律的体育锻炼、培养健康的兴趣爱好、改善睡眠质量等,都能有效缓解抠指甲背后的情绪问题。

抠指甲这一行为虽然看似简单,却隐藏着复杂的心理机制。它可能是焦虑、压力、低自尊等多种心理问题的外在表现。虽然抠指甲能够在短期内缓解情绪,但长期来看,这种行为往往无法从根本上解决个体内心的困扰。通过自我觉察、情绪调节和心理治疗等方式,我们可以有效应对这一问题,帮助自己恢复心理平衡,提升生活质量。