发表时间:2025-07-10 21:15:02

表象的心理旋转实验:对心理学认知过程的深刻探讨

表象的心理旋转实验(Mental Rotation Experiment)是心理学领域中一项具有深远影响的经典实验。这项实验最早由美国心理学家罗杰·N·尼尔森(Roger N. Shepard)和杰莉·M·梅塔(J. Metzler)在1971年提出,并对认知心理学、知觉学及思维研究产生了重要影响。表象的心理旋转实验不仅揭示了人类如何在大脑中处理空间信息,还为认知心理学的理论提供了实证依据,推动了人类对知觉和思维过程的深入理解。

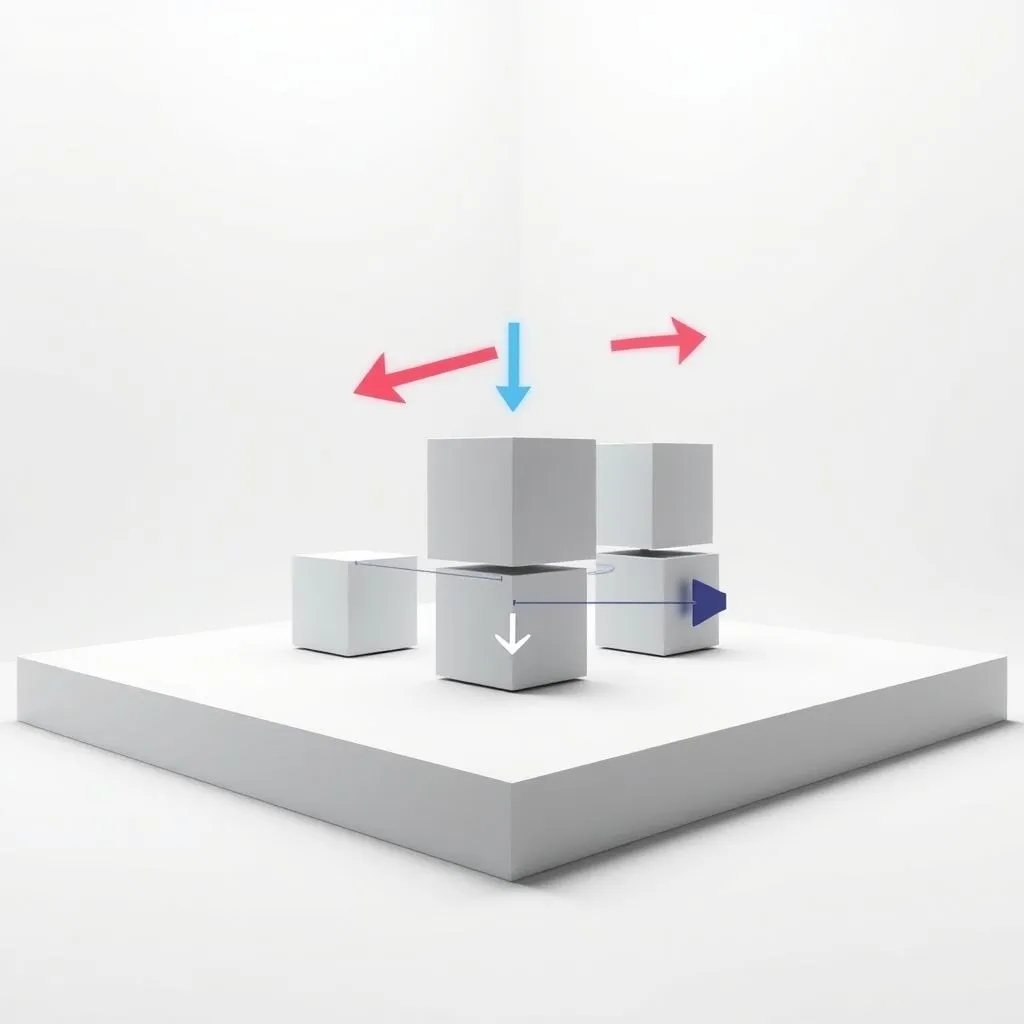

表象指的是个体对外部世界的内部表征或认知图像,它是感知信息在大脑中重构的结果。心理旋转则是指个体对物体或图形在空间中进行旋转的心理过程。在这一过程中,个体并不是通过物理旋转物体来获得信息,而是在心中通过虚拟的旋转对物体的空间属性进行加工处理。表象的心理旋转实验通过测量个体在旋转图像时所需的时间,揭示了人类如何通过心理操作来处理空间信息。

该实验基于以下几个假设:人类大脑能够在内心进行对物体的空间旋转;旋转的过程并非瞬时完成,而是随着旋转角度的增大,所需的时间也会增加。也就是说,旋转角度越大,个体的反应时间越长。

实验的基本设计是呈现一组图像,其中包括两个三维物体的图像,这些物体外观相似,但有些在空间中的朝向不同。实验的任务是让受试者判断这两幅图像是否表示相同的物体,尽管它们的旋转角度不同。受试者通常会被要求在有限的时间内做出判断。

在实验中,受试者看到的图形会以不同的角度呈现,并且这些图形的旋转角度从0°到180°不等。实验结果表明,随着旋转角度的增大,受试者做出判断的反应时间也随之增加。具体来说,旋转角度越大,判断的时间越长。这一发现表明,个体并非依靠记忆中已有的简单形象来作出判断,而是通过“心理旋转”这一过程来比对物体的形态。

这种现象的出现支持了空间思维模型的观点,即个体的大脑能够进行心理旋转,在心智中重建物体的空间位置并进行比对。这种比对过程并非瞬时完成,而是需要一定的时间,且随着旋转角度的增大,所需的时间会成比例增长。

表象的心理旋转实验不仅为认知心理学提供了重要的数据支持,也深刻影响了空间认知、知觉和思维的理论发展。实验结果表明,人类对空间信息的处理并非依赖于单纯的记忆回忆,而是通过一定的心理操作进行加工。在旋转图像时,大脑内的神经机制不仅负责存储物体的形态信息,还负责处理这些信息在空间中的关系。

表象的心理旋转实验还为心理学家提供了测试认知处理速度的方法。通过测量个体对旋转图形的反应时间,心理学家可以进一步研究人类大脑的认知负担以及思维过程中的复杂性。这些研究为后来的认知科学发展提供了坚实的实证基础,推动了人类对大脑认知处理过程的全面探索。

后来的研究进一步拓展了表象的心理旋转实验的影响,特别是在性别差异和个体差异方面。研究发现,男性通常在空间旋转任务中表现得比女性更为出色。这一结果的背后,可能涉及到性别在空间能力方面的生理差异,以及社会化因素对认知技能的影响。

一些研究表明,男性在空间导航、地图阅读以及三维物体旋转等任务中通常表现较好,而女性则可能在某些语言任务和面部识别等任务上表现突出。这一性别差异的形成可能受到遗传、文化、教育等多重因素的交织影响。

尽管如此,随着教育水平的提高,性别差异在许多认知任务中的差距正在逐渐缩小。尤其是在现代社会中,随着女性在科学、技术、工程和数学(STEM)领域的逐渐崭露头角,性别差异在空间认知能力上的差距也越来越小。

表象的心理旋转实验不仅仅停留在实验室研究阶段,它的应用已经扩展到了许多实际领域。例如,在教育学中,空间认知训练被认为是提高学生数学能力和科学素养的一种有效方式。通过设计与空间旋转相关的训练任务,可以帮助学生更好地理解三维几何形体、物体的空间关系等概念,从而提升他们在数学和科学学科中的表现。

在职业领域,表象的心理旋转能力在一些职业中尤为重要,如建筑师、工程师、飞行员等职业,需要对三维物体的旋转、空间布局和结构进行精确的认知和操作。在这些职业中,良好的空间思维能力往往是成功的关键。

现代认知心理学还在表象的心理旋转实验的基础上,进一步发展出了认知负荷理论、工作记忆理论等,帮助我们更好地理解思维的深层机制。这些研究为人工智能的研究和发展提供了重要启示,特别是在如何模拟人类的空间思维和认知过程方面。

表象的心理旋转实验不仅是一个经典的心理学实验,更是认知科学中探索人类思维的钥匙。通过这一实验,我们不仅揭示了人类如何处理空间信息,也为现代认知心理学的发展奠定了基础。尽管这一实验已成为经典,但它的影响仍然深远,尤其在教育、职业发展以及人工智能等领域,仍然具有重要的应用价值。通过继续研究和探索表象与空间旋转的关系,我们将更深入地理解人类复杂的认知过程,推动心理学和相关领域的进一步发展。