发表时间:2025-07-09 08:30:02

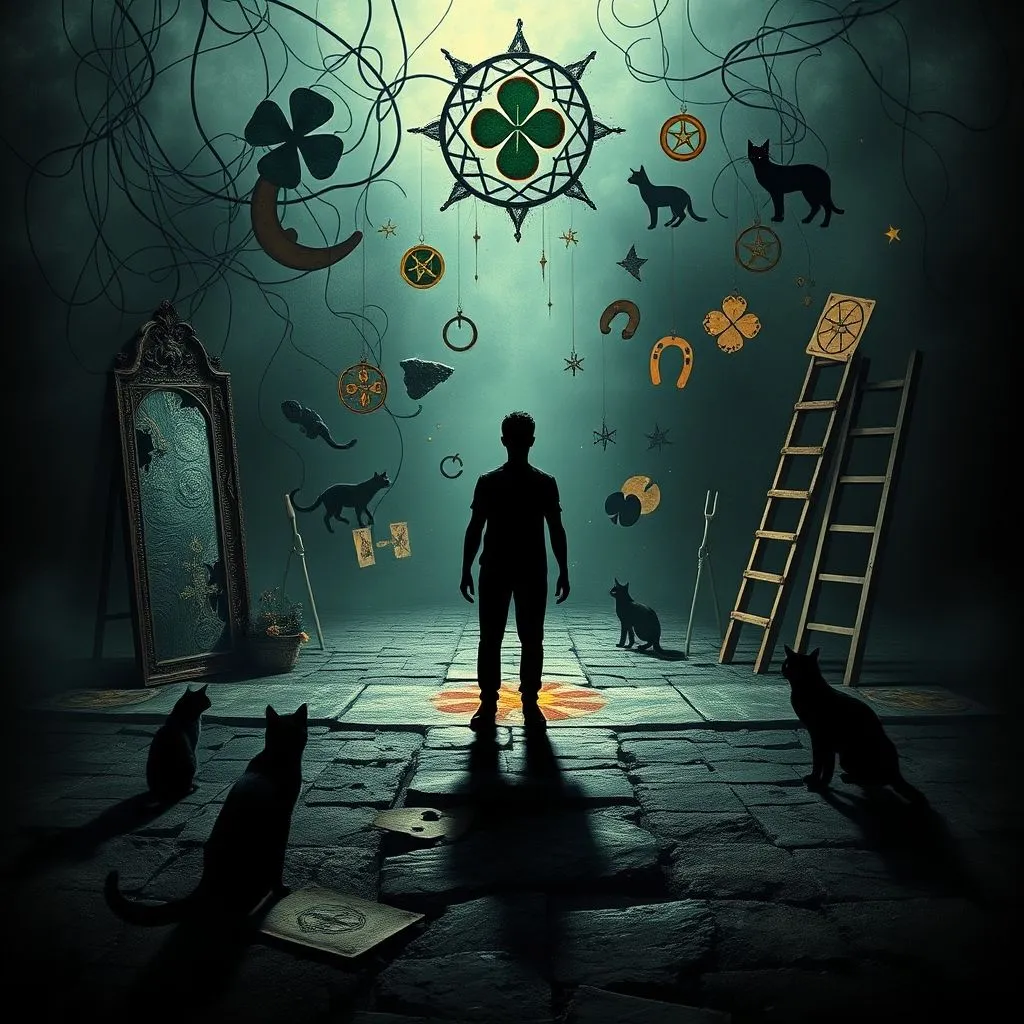

迷信心理的深层解析

在当今社会,科学技术日新月异,理性思维逐渐成为人们生活的主导力量,但与此迷信现象依然在许多文化和社会群体中盛行。无论是老百姓口中的“风水”,还是某些宗教仪式中的占卜,迷信似乎始终没有从人类历史的舞台上消失。为什么在高度理性化的现代社会,迷信心理仍然存在呢?

迷信,通常指的是人们对某些自然或社会现象的过度解释或错误理解,往往缺乏科学依据,且这些信念或行为常常带有某种神秘或超自然的色彩。迷信的形式可以有很多,比如相信数字的吉凶、崇拜偶像、迷信占卜、命理学等,这些信仰大多缺乏科学验证,却深深影响着人们的日常决策和心理活动。

从心理学角度来看,迷信并非是无缘无故产生的,它往往与个体的认知偏差、情感需求、社会文化等因素密切相关。

心理学研究表明,人类的大脑具有强烈的归因倾向,倾向于寻找事件之间的联系,尤其是当面对不确定性或无法控制的情况时。迷信信仰通常来源于人们对于未来不可预测事件的焦虑和不安。当人们处于困境或面临重大的生活选择时,往往会寻找能够给自己带来安全感的解释或者方法。此时,迷信的信念就会应运而生。

例如,一些人在面临重大考试或者重要比赛时,可能会选择佩戴某种幸运物品,或者采取某些传统的禁忌行为,认为这些行为能够带来好运。这种行为的背后,正是人类对于未知的控制欲和通过某些手段缓解焦虑的心理需求。

迷信信仰不仅仅是个人的心理需求,它还常常受到社会和文化的影响。在一些文化中,迷信与传统习俗紧密相连,成为人们日常生活的一部分。例如,许多中国人相信“风水”,认为居住环境的方位、布局会影响人的命运。虽然现代科学早已证明,风水与人类命运并无直接关系,但这一信仰在一些地方却深入人心。

这种文化层面的迷信心理,往往会在家庭、亲朋之间传递,影响个人的信念系统。很多时候,个人虽然理性,但在面对家庭或社会的压力时,依然可能选择接受这些迷信信仰,以维护自己的社会认同感。

迷信心理的另一个重要原因是情感上的依赖和心理安慰。人类有着强烈的控制欲,尤其在面对生命中无法掌控的事情时,人们更容易寄希望于某些“神秘”的力量来获得安慰。例如,在亲人去世、事业失败或健康出现问题时,一些人会借助宗教仪式、祈福等行为来寻求精神的慰藉,这不仅能够帮助他们缓解心理压力,还能暂时获得一种心理上的安全感。

迷信也能够带来一种对未知的解释,帮助人们应对失控感。心理学家指出,当人们陷入困境时,他们更容易接受那些看似能够提供解决方案的信念,即使这些信念并没有实际的逻辑支撑。

从众心理是指个体在群体中的行为往往受到他人行为的影响,甚至会超越自己的判断。当某个迷信信仰被广泛接受并被周围人传扬时,个体可能会出于社交需求而接受这些信仰,即使自己并不完全相信。例如,某些地方流行的“破财免灾”的说法,或者一些常见的“避邪”的习俗,往往是通过群体的推动而得到传播和认同。

当个体发现周围的人都在信仰某种迷信时,为了避免与群体格格不入,他们可能会选择顺从并采纳这些信仰,以保持群体的认同感。

虽然迷信可以为一些人提供短期的心理安慰,但它对个体和社会的长期影响却不容忽视。

迷信心理往往会限制个体理性思维的发挥。长期依赖迷信信仰的人可能会对科学、逻辑和事实产生质疑,从而影响其决策和判断能力。人类的思维方式会变得更加依赖直觉和感性,而不是依靠理性分析和验证。这不仅影响到个体的日常生活决策,也可能对其工作、学习等方面产生负面影响。

许多迷信行为可能涉及到时间、金钱和精力的浪费。例如,某些人可能为了驱邪或祈求好运而花费大量金钱参加一些形式化的宗教活动或祭祀。这种行为不仅不能真正解决问题,反而可能使个人陷入经济困境,甚至影响社会的正常发展。

迷信信仰如果过度依赖,可能会导致个体的心理健康问题。例如,长期相信命运不济、厄运缠身的人,可能会发展出焦虑、抑郁等情绪问题。这些负面情绪进一步强化了他们对迷信的依赖,形成恶性循环。

面对迷信心理,最有效的应对方法是通过科学教育来加强人们的理性思维。通过普及科学知识和批判性思维的培养,人们能够更加理性地看待和分析生活中的各类现象,从而减少对迷信的依赖。

迷信行为常常是因为个体在心理上感到无助和焦虑。因此,心理咨询和心理治疗可以为个体提供有效的情感支持,帮助他们理解自己的情感需求,提供更加健康的应对策略,从而减少对迷信的依赖。

尽管迷信信仰并非完全无害,但尊重文化多样性也是我们社会的一个重要价值。对于那些信仰迷信的人,社会应保持理解和包容,同时通过理性和科学的方式引导他们更好地认识世界。

迷信心理是人类历史长河中的一部分,它反映了人们对未知世界的探索和对不确定性的应对。在现代社会中,理性思维和科学的普及为我们提供了更为有效的解决方案。我们应当理解迷信心理的根源,通过教育和心理支持来帮助个体从迷信的桎梏中解放出来,走向更加理性和健康的生活方式。