发表时间:2025-09-01 00:00:00

当我们谈到心理学中的“感觉焦点在自己身上”,往往是指个体在面对生活、情绪、思想时,倾向于将注意力集中于自身的内部体验。这种内向的关注可以带来深层次的自我认识,也可能引发一些内在的冲突或困扰。理解这种倾向的本质,有助于我们更好地调节内心状态,实现心理的平衡。

心理学研究表明,人类的注意力具有极强的可塑性,而“感觉焦点”就是指个体把注意力投向内心体验的过程,包括情感、思维、身体感受等。这种自我关注不仅是心理反应的一部分,也是自我意识的重要表现。它可以帮助人们更好地理解自己的需求、价值观和动机,从而采取更符合个人真实意愿的行动。

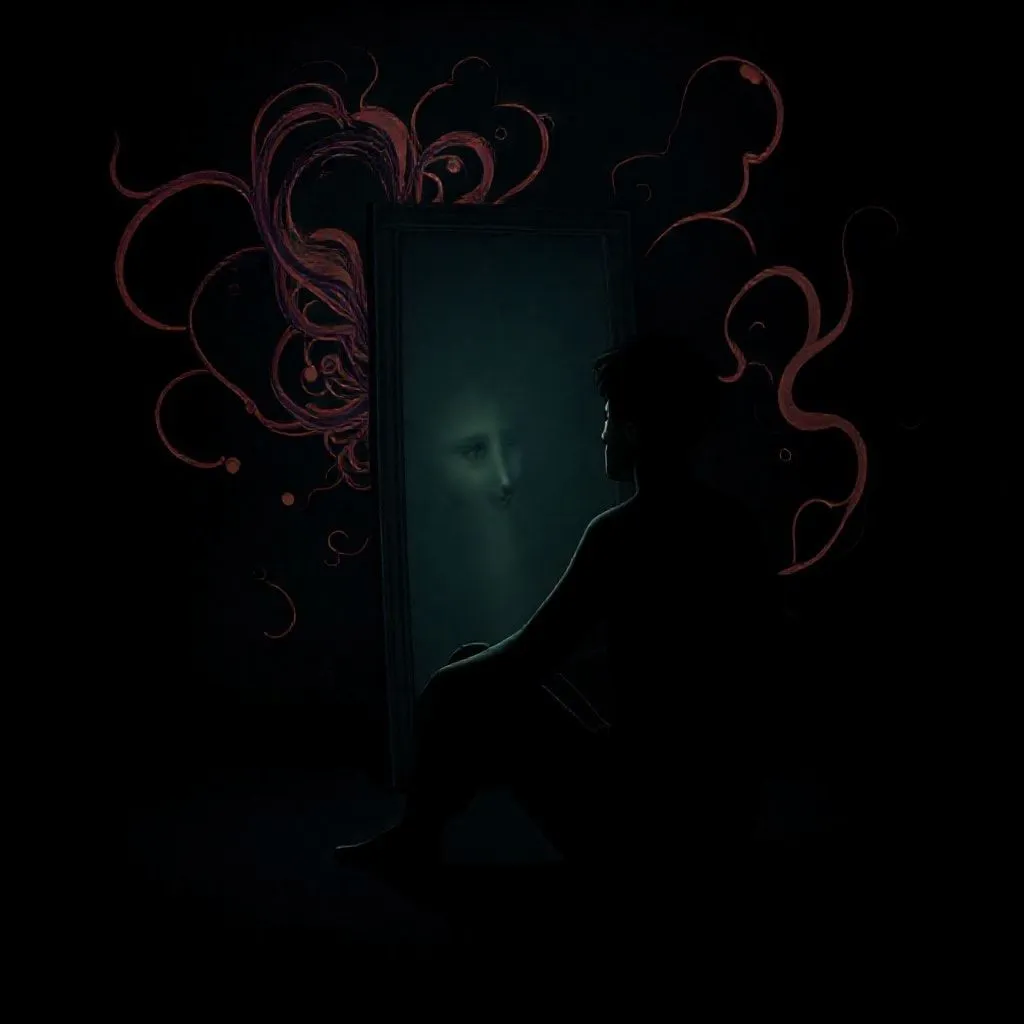

不过,当感觉过度集中于自己身上时,也可能导致一些问题。例如,过度的自我关注容易引发焦虑、抑郁,甚至引起自我批评。个体可能对自己过于苛刻,放大内在的不安和缺陷,从而形成一种恶性循环。这种状态下,内心的声音变得唠叨不休,难以获得外界的支持与理解,甚至会造成社交孤立。

另一方面,感觉焦点在自己身上也具有积极的意义。它使个体更容易察觉身体出现的不适、情感的波动以及思想的变化,从而提前采取应对措施。在面对压力或冲突时,内在察觉可以成为一个调节的起点。通过关注内心,个体可以更清楚自己需要什么,从而避免盲目跟从外界的期待,追求更有意义的生活。

在心理治疗中,将注意力转向自己——即感觉焦点——是许多疗法的核心。比如,正念疗法(Mindfulness)强调在当下体验中保持开放和非评判的态度,鼓励人们观察而非逃避自身感受。这一过程帮助个体认识到自己的情绪、身体反应和思想都是暂时的、可变的,从而减少过度认同负面情绪的倾向。

还可以从认知行为疗法的角度理解这一现象。当个体过于关注自己感受时,很可能陷入负性思维循环。例如,注意到自己感到焦虑,可能会进一步放大焦虑感,甚至引发担心自己无法应对。而此时,合理的认知调整能够帮助个人认识到焦虑只是一种情绪反应,而非永远的状态,从而减轻内心的压力。

其实,感觉焦点在自己身上,也可以看作是自我关注的一种表现,但焦点的方向和深度很重要。适当的自我关注可以提升自我认知和情感管理能力,但过度沉溺其中,则可能成为心理负担。自我关怀需要一种平衡:既不过度苛责自己,也不过度逃避,学会用一种温柔而理性的态度面对内心。

在日常生活中,培养健康的自我感觉焦点,可以从细致的观察开始。比如,注意到身体的每一个微小感觉:呼吸的节奏、肌肉的紧张、心跳的力度。这种练习可以帮助增强对当下的感知,减少对过去或未来的担忧。与此也需要关注情感的流动,接纳自己的忧伤、愤怒或快乐,不加评判地接受它们的存在。

如果感觉焦点在自己身上变得过于持久或强烈,可以考虑一些有效的方法来调整。比如,尝试将注意力投向外界,比如观察环境中的细节,关注他人的感受或者从事某项兴趣活动。这种“转移注意力”的技巧,不是逃避,而是一种调节机制,帮助个体打破重复的内心循环,并重新建立与外界的联结。

也有人通过写日记、冥想或者艺术表达来处理内在的感受。这些方式都能帮助人们建立一种更为和谐的自我感觉焦点,既保持对自身的关照,又避免陷入过度自我关注带来的泥淖。在这个过程中,理解和接受自己全部的感受——无论是喜悦还是痛苦——都是实现内心平衡的关键。

很少有人会完全避免自我关注,但提高自我察觉的质量,使其成为一种建设性的力量,比单纯的自我沉迷更有益。要知道,感受到焦点在自己身上,其实是一种连接自己内在真实与外在世界的桥梁。学会用温柔的眼光去观察自己,此后可以更坦然地面对生活的起起落落,不被内在的风暴所淹没。

当个体学会用一种温和、宽容的方式去感知自己,内心的平静也会渐渐滋养出来。这样,感觉焦点在自己身上的体验,不再是束缚,而是成为迈向深刻自我理解和心理健康的一个重要途径。