发表时间:2025-09-01 00:00:00

中国古代的健康心理学思想源远流长,体现了丰富的哲学智慧和对人生、自然与心灵的深刻认识。研究其发展脉络,可以大致划分为三个主要阶段:早期思想奠基阶段、制度化体系形成阶段以及理论创新与融合阶段。这三个阶段彼此衔接,共同构建了中国古代独特的心理健康观念体系。

第一个阶段是早期思想奠基阶段,主要集中在先秦时期。这一时期的代表思想家如孔子、老子、庄子等,强调“天人合一”、 “内外兼修”和“心性修养”。孔子提出“修身齐家治国平天下”,强调通过自我修养达到心理的平和与稳定。他强调心志的调养,认为情志的调适是人格完善和社会和谐的重要保证。老子推崇“无为而治”、顺应自然的理念,强调顺应自然规律以保持身心的安宁。庄子则提倡“心斋”、逍遥的心境,重视心灵的自由与超脱。这些思想强调自我调适、情志内养,奠定了中国古代心理健康思想的基础,也为后续的理论发展提供了哲学指导。

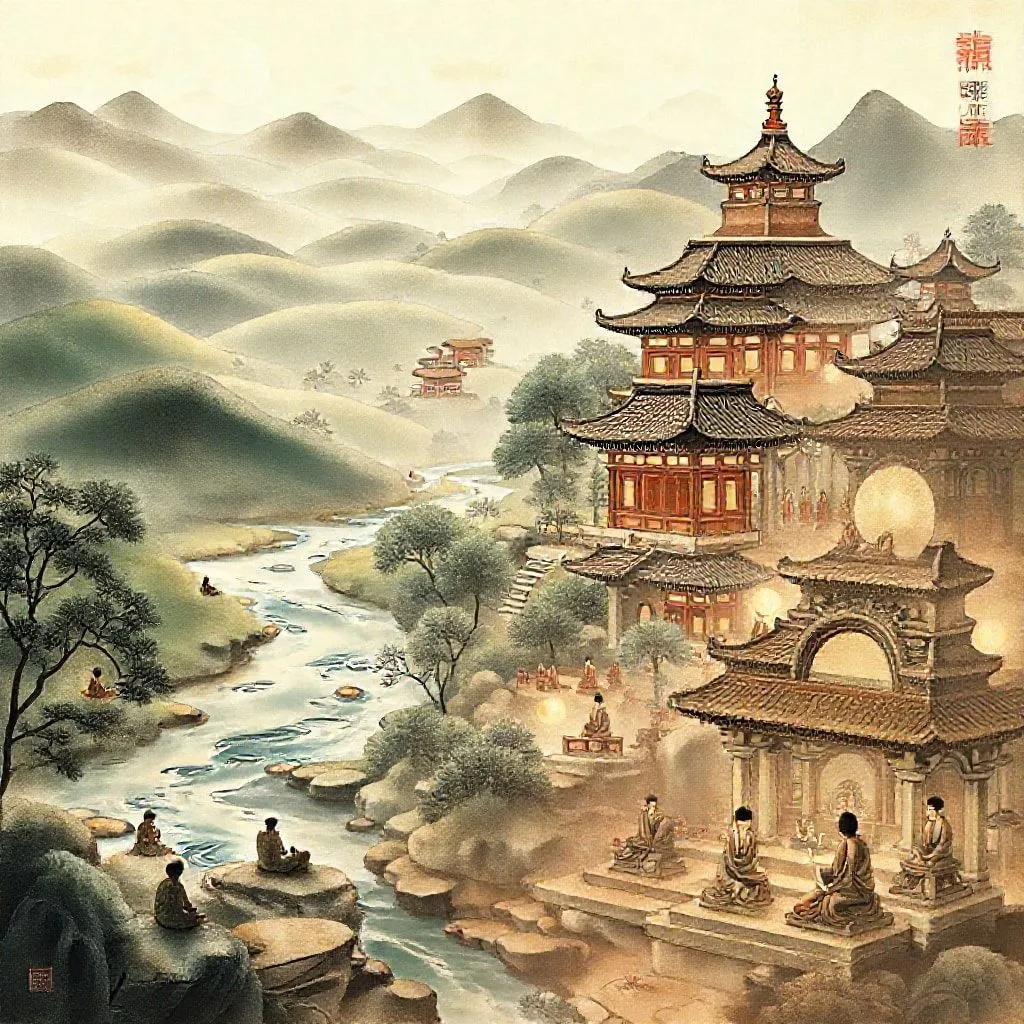

第二个阶段是制度化体系形成阶段,出现在汉代至唐代。这一时期,思想逐步融入道教、佛教等宗教文化中,对心理健康的理解开始具体化和系统化。如唐代的道教强调“炼丹养气”、养生之道,追求“内丹”功夫,通过调节呼吸、内息来平衡身心。佛教引入“观心”、禅修等修行方式,强调通过静心、观照内心实现心理平衡。在这一阶段,心理调适的实践不仅成为修行的重要部分,也逐渐融入日常生活,形成了一定的理论体系。皇室、士大夫阶层广泛推崇这些养生与修炼方法,有助于个体实现身心的调和,促进精神的安定;同时也推动了养生书籍、讲座的出现,使健康心理学逐步走向普及。

第三个阶段是理论创新与融合阶段,起始于宋元明清时期,表现出多元化和不断深化的趋势。这一时期,哲学、医学、文学等各种文化因素交融,形成诸如“养心”、“调摄”、“心性修养”等理论体系。例如,宋代朱熹强调“格物致知”、养心修身,提出“诚意正心”的思想,注重内心道德修养与心理完善的结合。明清时期,道教与儒释融合进一步发展,出现了诸如“心学”、“养性”、以及现代意义上的心理调节技巧的理论。这一时期的思想家如王阳明、欧阳修等,都强调“心即理”、“心即人为”,强调内心的修炼和行为的调适。学术界逐渐形成一种多元融合、注重内心体验与实践结合的心理调养体系,为后世的中医学、心理学发展提供了丰富的理论资源。

从这三个阶段的演变轨迹可以看到,中国古代的健康心理学思想既根植于哲学体系,又不断吸收和融合宗教信仰和文化传统,体现了以“天人合一”、“心身一体”的思想观念。这些思想不仅关注身体的养生,还强调心灵的建养,通过“调心养性”来实现身心的和谐与健康。每个阶段都在前一时期的基础上不断深化与拓展,体现了中国古代人在面对人生困境与精神世界的复杂变化时,采取的多元、系统、融合的调适策略。

中国古代的健康心理学思想经过漫长的发展历程,形成了丰富而深刻的理论体系,从早期的哲学思想到制度化的修炼体系,再到多样化的理论创新与融合,这一系列历史演变体现了古人对心灵与身体和谐共存的深刻认识,也反映了他们在追求身心健康道路上的智慧与探索。