发表时间:2025-09-01 00:00:00

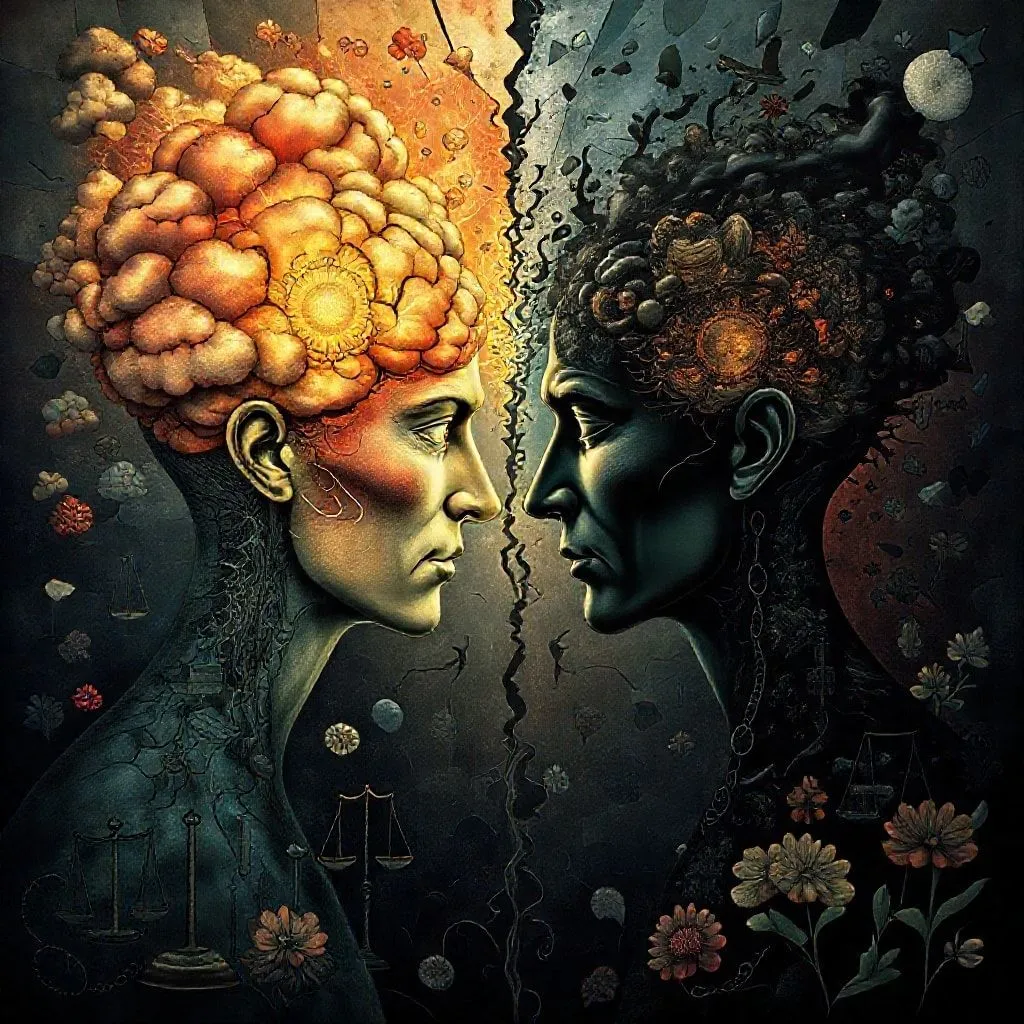

原则性冲突是心理学研究中的一个重要概念,它指的是个体在价值观、信念或道德原则之间出现矛盾和冲突的心理状态。这类冲突通常不是简单的利益或偏好冲突,而是源于深层次的个人核心信念与行为选择之间的张力。当人们面对原则性冲突时,往往会感受到强烈的不安、内疚或焦虑,因为冲突涉及到自我认同、道德责任以及社会规范的核心领域。

在心理学理论中,原则性冲突与人格发展、道德判断和自我调节密切相关。根据弗洛伊德的理论,个体的超我、我和本我之间的互动可能引发内在冲突,其中超我代表道德和社会规范的内化,本我代表本能和欲望,而自我则承担调节作用。当超我对行为提出严格道德要求,而本我的欲望又与之相悖时,个体便可能经历原则性冲突。这种冲突不仅体现在情绪上的困扰,还可能影响行为选择和心理健康。

原则性冲突的特点首先在于其深刻性。与一般的决策冲突不同,原则性冲突涉及个体的核心价值体系,因此难以通过简单的利弊分析或权衡短期利益来解决。这种冲突往往伴随强烈的心理压力和复杂的情感体验,如自责、焦虑、困惑甚至无力感。原则性冲突具有持久性。在面对价值冲突的情境中,个体可能反复思考、内心挣扎,这种过程可能持续数日、数月甚至更长时间,尤其是在涉及职业伦理、家庭责任或社会义务的情境下。

原则性冲突的产生通常与个体价值观的多元化以及外部情境的复杂性密切相关。现代社会的快速发展和信息多样化使得个体面对的道德选择越来越复杂,不同原则之间的冲突变得更加频繁。例如,一名医生在救治病人时,可能同时面临“尽力救治每一位患者”的职业道德与“合理分配有限资源”的社会责任之间的冲突。类似地,职场中的员工可能在个人利益与团队利益之间产生原则性冲突,这种冲突不仅考验个人价值观的稳定性,也挑战个体的心理调适能力。

心理学研究发现,原则性冲突对个体心理健康具有显著影响。一方面,适度的原则性冲突可以促进道德反思、价值重建和自我成长,促使个体在面对复杂选择时更加审慎和理性。另一方面,长期未解决的原则性冲突可能导致慢性压力、抑郁、焦虑等心理问题,并可能引发行为回避、决策瘫痪或人际关系紧张。因此,理解和应对原则性冲突成为心理咨询和心理干预中的重要内容。

应对原则性冲突的方法包括认知重构、情绪调节和价值澄清。认知重构强调个体通过理性分析和信息整合来重新理解冲突情境,从而降低内在紧张感。情绪调节则关注个体对冲突引发的负面情绪进行有效管理,如通过冥想、深呼吸或心理疏导来缓解焦虑。价值澄清是一种深入探索个人核心信念和价值优先级的方法,它帮助个体明确自身最重要的原则,从而在冲突情境中做出相对一致的选择。社会支持也是缓解原则性冲突的重要因素,通过与信任的人交流或寻求专业心理咨询,个体可以获得外部视角和情感支持,降低内心孤立感。

在发展心理学视角下,原则性冲突的体验对于个体人格成熟具有推动作用。青少年和青年期个体在身份认同和道德判断的形成过程中,经常会经历原则性冲突。这种冲突促使他们不断审视和调整自身价值体系,形成更为稳定和独立的道德判断能力。成年人在职业发展、家庭责任和社会角色的多重压力下,也可能反复经历原则性冲突,通过反思和选择实现个人价值与社会期望之间的平衡。

社会心理学研究则表明,原则性冲突不仅是个体内部的心理现象,也受到群体规范、文化背景和社会制度的影响。在不同文化中,对于何为“正确”的价值判断存在差异,这会使个体在跨文化情境中更容易产生原则性冲突。例如,集体主义文化中的个体可能在个人利益与集体利益冲突时经历强烈内疚,而个人主义文化中的个体则可能在遵从社会规范与实现自我理想之间产生困惑。因此,理解原则性冲突需要兼顾个体心理机制与社会文化因素的交互作用。

原则性冲突在临床心理学中也具有重要意义。心理咨询师在帮助来访者处理价值冲突时,通常会关注冲突的来源、冲突涉及的核心价值以及冲突对情绪和行为的影响。通过引导来访者进行自我反思、情绪表达和行为实验,咨询师可以帮助其逐步整合不同价值观,找到相对可行的行为策略,从而缓解心理压力,提高决策的自主性和一致性。在此过程中,个体不仅获得心理舒缓,还能增强自我理解和价值认同感。