发表时间:2025-09-01 00:00:00

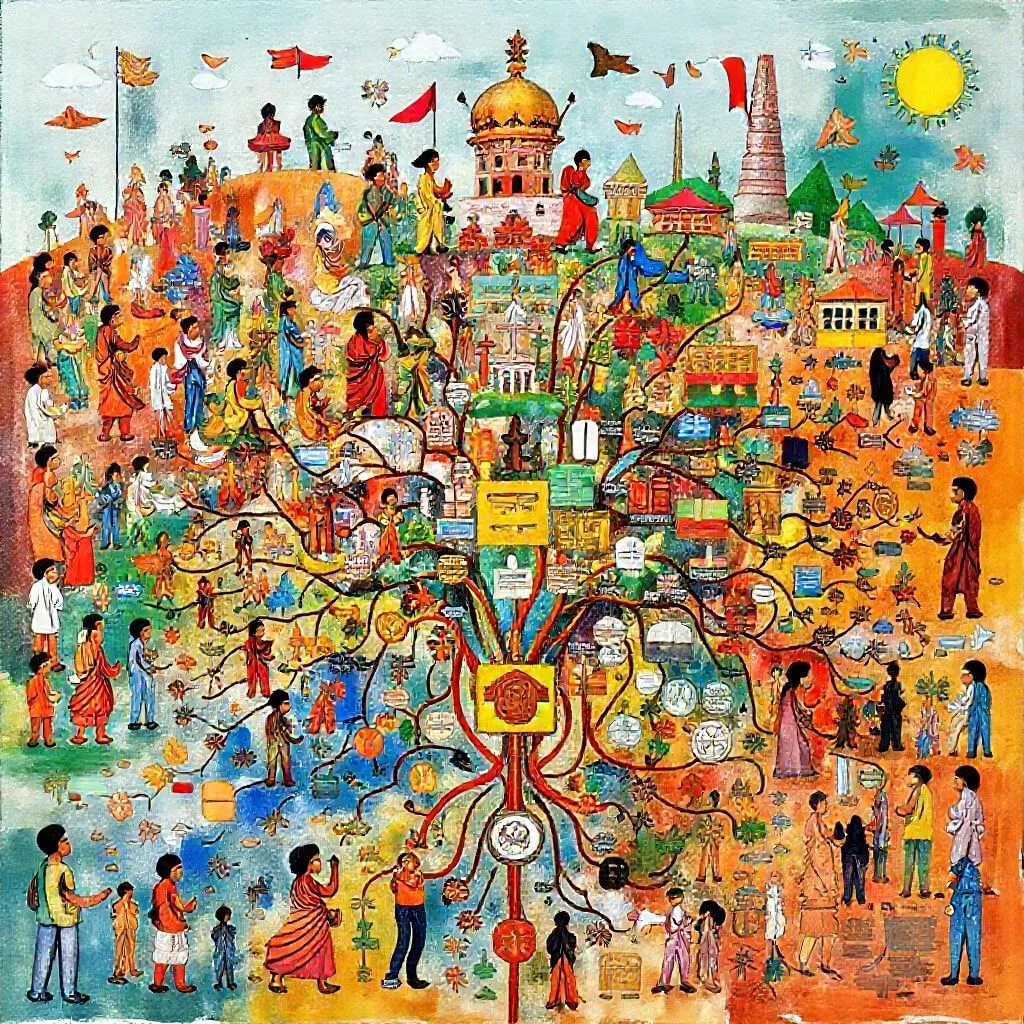

在当今全球化不断加深的背景下,文化与社会因素对个体心理的影响日益成为心理学研究的重要领域之一。文化社会心理学通过跨文化的视角,探寻不同文化背景下人们的认知、情感、行为和社会互动的差异与共性,为理解人类心理提供了丰富的理论与实证基础。

文化社会心理学的核心关注点之一是文化对认知方式的塑造。在不同文化传统中,个体的思维模式展现出显著的差异。以西方文化为例,强调个人主义、独立性,倾向于线性思维和个人责任;而东亚文化则更强调集体主义、关系导向,注重情境中的互动与整体性思维。这些差异不仅影响个体的认知框架,还影响问题解决、决策及价值观形成。

社会归因亦是文化社会心理学的重要研究领域。研究显示,面对行为原因的归因在不同文化中表现出不同的偏好。西方文化倾向于内因归因,强调个人责任与意愿;而东方文化则更倾向于归因于外部环境或社会情境。这样的归因模式影响着个体对自己和他人的评价,也影响到冲突调解、人际关系的维护等社会行为。

情感表达和社会规范也是文化影响的显著表现。许多研究发现,在某些文化中,情感表达被视为私事,公开表达可能被视为不礼貌或不成熟;而在另一些文化中,情感的开放表达则被看作真诚和人际关系的纽带。文化规定的情感表达准则充分体现了其对社会秩序、和谐和身份认同的维护作用。

从社会认同理论出发,不同文化背景塑造了丰富多样的“我们”与“他们”界限。人们通过认同特定的群体(如民族、宗教、阶级等)获得归属感,同时也可能导致偏见和歧视。心理学研究表明,强化群体认同感能够促进合作与互助,但同时也可能引发排外或敌意,影响跨文化交流与社会稳定。

在全球化带来的文化冲击下,跨文化的心理适应和融合成为新的研究热点。一方面,移民、留学生及跨国工作者需要面对多元文化环境带来的认知与情感冲突,心理适应的策略涉及认知调节、社会支持以及文化认同的重塑。另一方面,文化融合不仅带来创新,也引发对于传统价值的重新诠释和冲突,从而影响个人的身份认同和心理健康。

文化社会心理学还关注表现出的偏差和误解。不同文化背景下的沟通风格差异,可能导致误会乃至冲突。例如,直率与迂回、个人直觉与群体共识的倾向不同,造成信息传递的偏差。这一领域的研究帮助人们更好地理解跨文化交流中的障碍,为多元社会的和谐共处提供依据。

在实证方法上,跨文化研究通常采取比较研究、实地调研及多方法结合的方式,以确保结果的普适性与代表性。随着研究技术的发展,如虚拟实验、神经科学技术的引入,使得文化对心理机制的影响变得更加具体和可测量。这些研究不仅强化了文化心理差异的理论基础,也推动了政策制定、教育和心理治疗等实际应用的发展。

文化认同的动态变化也是研究的焦点之一。随着全球连通性增强,传统文化的价值观受到挑战,同时新兴文化元素不断融合,个体的文化身份也表现出弹性。这一变化过程影响着自我认知、价值观取向以及心理健康状态,要求学者不断反思文化对心理结构的塑造机制。

未来,文化社会心理学的发展有望朝着多元交叉的方向拓展。结合认知神经科学、社会网络分析、数字科技平台,探索更加细腻的文化认知逻辑和心理机制。也需要关注边缘群体、少数文化的代表性与权益,避免学术研究的偏见,促进更全面、平衡的理解。

文化社会心理学在深入阐释人类心理多样性的也指导着实际的跨文化交流与合作。无论是理解差异还是发现共通性,这一领域都在不断丰富我们对个体与社会互动复杂性的认识,为建设多彩、包容的世界提供了理论支撑。